TÉMOIGNAGE DE GUERRE

DE PIERRE FIGUET

Retour d'URSS en uniforme de l'Armée Rouge - juin 1945

Sommaire:

Résistance

Arbent, mon petit village dans un repli de la montagne, compte 600 habitants. Dans les années trente, la guerre de 14-18 est encore présente dans toutes les mémoires quoique ce soit pour moi déjà bien lointain. Mais les "grands" évoquent malgré eux cette époque sombre où leurs amis et leurs frères mouraient jeunes. Pour le 11 novembre les Anciens Combattants défilent, musique en tête. Puis ils vont au bistrot se remémorer entre eux leurs histoires de guerre, toujours les mêmes, me semble-t-il.

Mes parents sont bien peu fortunés (mon père est charron-forgeron à Arbent où le travail est rare) mais dignes. Ils veulent que leurs enfants fassent des études pour échapper à cette condition qui est la leur... Je me fais coller à l’examen des Bourses Nationales (il n'y en a pas d'autres que nationales). Je réussis l’année suivante (il n’y a dans le département qu’une place dans ma série). J’entre en sixième au lycée Lalande en octobre 37 ; j’ai douze ans, ainsi que la majorité des élèves de ma classe. La plupart des élèves sont internes, comme moi. Le lycée, de la sixième à la Terminale, compte environ 350 élèves.

L’armistice du 11 novembre 1918 date de moins de 20 ans.

En classe on nous parle de la grandeur de la France, de son "empire colonial", de sa mission civilisatrice, de ses soldats: "les meilleurs du monde" comme de la nation qui guide le monde.

Pourtant l’inquiétude perce, l’Italie est fasciste, l’Allemagne est aux mains d’un dictateur, et elle réarme, et la France n’a pas su aider les républicains espagnols vaincus par Franco.

Munich provoque une gêne, et en 1939 la déclaration de guerre ne surprend personne; et la "drôle de guerre", malgré la propagande ("Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts" ou "la route du fer est coupée", etc... ) fissure l’optimisme d’une façade vaniteuse.

Le désastre de mai 40 fait voler en éclats les dernières certitudes, et rendent ridicules les ronflantes déclarations ministérielles.

Pétain en sauveur vieillissant, sinon vieilli, agrège quelques enthousiastes rapidement désenchantés, qui deviendront la masse molle et fade des années d’occupation.

À quinze ans, je n’ai qu’une conscience politique vague, même si je suis comme beaucoup extrêmement déçu par nos anciens, que la guerre de 14/18, sans doute horrible par son hécatombe, a par trop émoussés.

Lorsque, mi-novembre 40, Marcel ROSETTE (dont le père, bilingue, a entendu l’appel du 18 juin de de Gaulle) me montre confidentiellement la photo du "colonel de Gaulle" qui poursuit à Londres la lutte au côté des Anglais, au nom de la France; j’ai un mouvement de curiosité intéressée.

Quelques semaines plus tard, quand j’apprendrai qu’il est général, je lui accorderai déjà un peu plus de crédit pour son projet un peu fou, même éventuellement appuyé par l’"empire colonial" de la France.

Puis, dès les premières semaines de 41, Marcel (qui est demi-pensionnaire) m’apporte des textes "ronéotés" qui dénoncent les premières servilités et complicités du régime de Vichy avec l’occupant. Nous les faisons circuler avec beaucoup de précautions auprès de nos amis les plus proches.

Ces feuilles deviennent de plus en plus lisibles et de plus en plus en plus variées ; elles circulent sous le manteau dans un cercle restreint qui s’élargit lentement. Fin 41, elles sont plus documentées, et deviennent bientôt des imprimés.

Je commence à les diffuser prudemment à Arbent auprès de Roger CHENOT, Georges ROBELLET, etc...

Elles deviennent de vrais journaux, et en novembre 42, le débarquement d’Afrique du Nord aidant, les journaux (Franc-Tireur, Libération, Combat, etc...) que je ramène de Bourg chaque mois atteignent à Oyonnax avec André Bézillon, Jean Mermod, Steiss, Pêcheur... un groupe non structuré, mais qui s’élargit en 43 à 15 ou 20 personnes. Au lycée, Marcel ROSETTE rejoint le groupe FTP.

Je reste au groupe FUJP du lycée, où je suis chef de sizaine, mon chef de Trentaine étant Jean MARINET. C’est par lui que je reçois maintenant les journaux clandestins. C'est Marcel THENON notre responsable. Mais il est arrêté au printemps 43. Paul MORIN, qui lui succède, est arrêté à son tour début juin ainsi que Marcel COCHET. Je sais que Micky BARRANGE occupe une fonction importante dans notre réseau.

Je parle, imprudemment, de constituer un maquis en Châtel (sur la commune d’Arbent), et, sans doute à l’instigation de STEISS, je reçois en septembre 43 chez mes parents la visite évidemment impromptue du Capitaine ROMANS accompagné de deux hommes. Mais, d’une part ma proposition n’est pas suffisamment étudiée, et surtout : mes parents, évidemment présents, manifestent une grande hostilité à mon implication dans cette affaire, en raison du danger qu’elle représente pour moi. Je n'ose pas passer outre. Pas de suite, donc.

C’est peu après que André BEZILLON, arrêté par les Allemands qui ont appris le départ de son frère au maquis, sera horriblement torturé à Sièges. Inquiétude.

À Bourg, je participe aux séances de maniement d’armes, effectué avec une mitraillette STEN, avec mon camarade de Math Élem André BENSOUSSAN. On me confie une notice sur le maniement du fusil-mitrailleur.

Dans notre classe de Math Élem (future Terminale C) sur quinze élèves, nous sommes six Résistants PICOD, NICOD, BENSSOUSSAN, RUDE, ROSETTE et moi. J’apprendrai plus tard que notre prof de maths : Henri LANGUMIER, avait également rejoint la Résistance, après s’être évadé de son camp de prisonnier de guerre.

Au printemps 44, j’apprends que notre Surveillant Général BOURGEOIS-SCHMIDT est chef de Trentaine d’un groupe voisin.

Cependant, encore que je sois régulièrement informé par mon ami Marcel ROSETTE (également en Math Élem) de sa propre activité de sabotage, nous sommes, ces dernières semaines d’avril et mai 44, un peu distraits de la Résistance du fait de la proximité du Bac.

Arrestation

Les épreuves du Bac ont lieu début juin. Mais l’épreuve de Maths est interrompue par une alerte aérienne. Elle est reportée au 5 juin après midi.

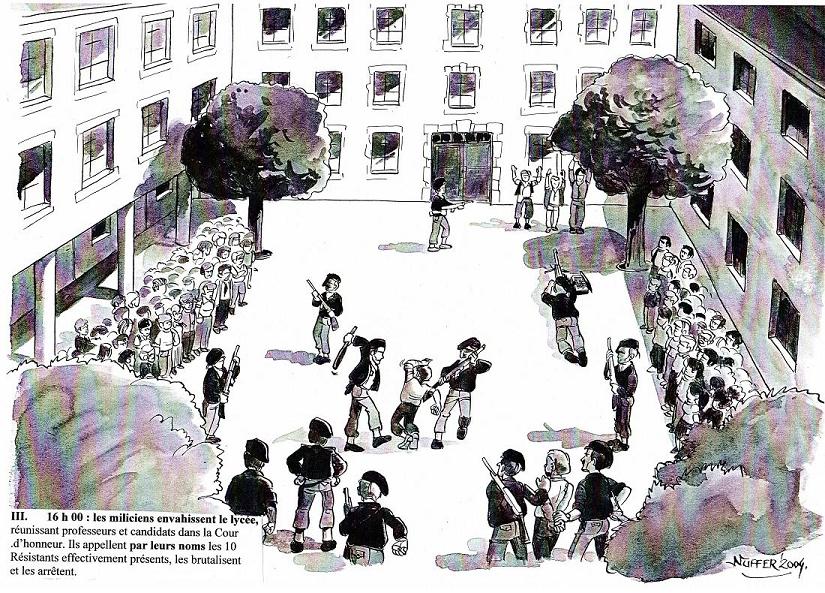

Ce 5 juin vers onze heures, pendant que nous planchons en Histoire-Géographie (ou en Français... ) nous entendons des rafales de mitraillettes tout près du lycée. Mais, enfermés dans l’établissement, nous ne savons rien, et nous sommes réduits à des suppositions sur les activités de la Milice, qui parade ostensiblement en ville depuis quelque temps.

Cependant, un peu après 13h30 alors que nous allons bientôt entrer en salle d'examen pour la dernière épreuve, un élève de Première (qui a donc passé le Premier bac une semaine auparavant) vient me prévenir de la part de Jean MARINET : "Un groupe FUJP a été accroché par la Milice ce matin. Roger GUETTET a été blessé et fait prisonnier. Il est très possible que dans son état, il soit contraint de parler, et peut- être rapidement. Ne devriez-vous pas partir tout de suite ?"

Je réunis aussitôt les membres présents de ma sizaine : René PICOT, Maurice LANCON, Fernand NICOD. Hésitations. Puis René PICOT déclare qu’il se rendra à l’épreuve de Maths. Les autres se rallient à son avis avec plus ou moins d’enthousiasme. Les dés sont jetés.

Un peu avant 16 h, on entend des rumeurs et éclats de voix dans la rue. Marcel ROSETTE et moi, nous consultons du regard, puis nous nous levons pour partir. Mais LAFLEUR, notre surveillant, nous exhorte à rester "Le bac : c’est important !". Nous nous rasseyons un instant, mais les bruits deviennent de plus en plus proches, et nous réunissons nos affaires lorsqu’un milicien fait irruption dans la salle mitraillette au poing, et nous somme de sortir en vociférant.

Dans la cour d’honneur, les classes sont toutes rassemblées. On m’appelle, on me cherche : "FIGUET ! Où est FIGUET ?" DAGOSTINI (le général de la Milice) m’apostrophe violemment, me frappe d’un coup de poing au visage, on m’empoigne, on me frappe, je tombe. Je me relève et on m’envoie rejoindre mes camarades alignés face au mur du réfectoire. J’ai le temps de voir un milicien armé d’un fusil-mitrailleur, couché sur la pelouse, qui nous tient en joue.

Il nous est difficile de distinguer ce qui se passe, jusqu’à ce que, à grand bruit et grands coups de pied et autres brutalités, des miliciens qui ont extrait notre surveillant général BOURGEOIS-SCHMIDT de sa chambre, l’envoient nous rejoindre.

Je suis à ce moment là très inquiet. Je connais l’appartenance de BOURGEOIS à la Résistance, mais je pensais ce secret bien gardé, et son dévoilement prouve que les miliciens disposent de renseignements très approfondis (en fait ils ont simplement découvert son faux nom car il est Alsacien, et ils le relâcheront rapidement).

Les miliciens décident de procéder à la fouille de nos affaires, et ils commencent par le dortoir. Mon lit est le premier en entrant. Mon pantalon est posé sur le dossier de la table de nuit. Dans la poche arrière, il y a la notice sur le maniement du fusil mitrailleur. Mon inquiétude est extrême.

Un milicien s’approche et, une main de part et d’autre, parcourt le pantalon. La notice est faite de papier huilé, très fin, et soigneusement pliée en huit. Elle échappe au contrôle... Je tente de rester calme.

Il fouille les tiroirs, arrache les couvertures, bouscule le matelas, et perd son air goguenard. Puis passe au lit suivant.

Le dortoir n’ayant rien donné, on passe aux casiers d’étude.

Dans le mien, des cartes d’état-major me valent, avant tout examen quelques coups de poing plus ou moins violents.

À part ces cartes (vierges de toute indication) la fouille n’a pas donné beaucoup de résultats probants quant à notre implication dans la Résistance, mais ceci n’ébranle en rien la conviction des miliciens.

Avec un nombre important de professeurs et d’élèves dont je ne connais pas les critères d’arrestation, on nous charge sur des camions non bâchés et, après un orage avec pluie diluvienne, les miliciens nous conduisent sous bonne escorte à leur quartier général, à Saint Amour. Un milicien couché sur le toit de la cabine nous tient en joue : le canon est pratiquement au contact de ma poitrine....

À Saint Amour, le tri est opéré. Seuls, les dix élèves effectivement Résistants du réseau FUJP sont retenus et enfermés dans une salle nue, face au mur, gardés par des miliciens en arme, en attente de l’"interrogatoire". Il y a là : Aimé CHAMBARD, Urbain COLLETTA, Maurice LANCON, Roger LEBŒUF, Fernand NICOD, Marcel PELLET, René PICOT, François RABUEL, Gilbert RUDE, et moi-même. J’ai le temps cependant de refaire circuler l’information à tous : Jean MARINET a été dénoncé et il est en fuite. Nous pouvons donc le charger comme un ami à qui nous avons rendu service en diffusant quelques journaux, mais nous ne sommes pas un "groupe organisé" .

Mes camarades rentrent de l’interrogatoire plus ou moins meurtris, mais pas trop abattus.

Mon tour arrive.

Il y a là une dizaine d’hommes autour de DAGOSTINI et sa maîtresse affichée, belle, et qui ne semble pas avoir eu, pour ce qui me concerne, un rôle aggravant.

Interrogatoire classique, jusqu’à la question : "Qu’est-ce que tu faisais dans la Résistance ?" Sur mes dénégations, deux miliciens me saisissent et me tordent les bras dans le dos. Deux autres me frappent par devant, à coups de poing et de pied. Ça dure un temps, on me questionne, on recommence et on recommence…

Je reste lucide, car je redoute un piège sur ma situation de chef de sizaine, un petit "grade", mais qui signifie mon insertion dans un réseau organisé.

Sur une dernière dénégation, DAGOSTINI fait un signe, et, le rideau qui est à ma gauche s’écarte : sur une civière, pâle, René GUETTET est allongé. Son coup d’œil est éloquent, implorant aussi.

"Alors, dit DAGOSTINI, il fait partie de la Résistance ?"

GUETTET est livide. Il ne me regarde plus. Sa voix est presque inaudible; il abaisse légèrement les paupières pour acquiescer dans un murmure.

Je réponds sous les coups mais avec la tête froide que, si j’ai effectivement fait circuler quelques journaux, c’était pour rendre service à Jean MARINET, qui est un bon ami, mais que je n’ai pas du tout le sentiment d'appartenir à un groupe organisé. À la question de savoir pourquoi j’agis contre mon pays, je réponds que je n’ai conscience que d’agir contre un pays qui occupe le mien. Il me semble que ma réponse rencontre un écho plutôt favorable et fait légèrement baisser la tension. On m’emmène pour passer au suivant. Malgré le traitement infligé, je suis relativement satisfait. La déposition de GUETTET n'a pas été complètement exploitée: dans sa situation, il était obligé de donner quelque chose. Jusqu’ici, personne ne m’a dénoncé comme chef de sizaine.

Est-ce que personne ne le fera ? Après une nuit debout, on nous ramène en car à Bourg vers 6 h du matin.

Dans le car, deux miliciens nous injurient, et s’en prennent à nos parents "dégénérés". Je réponds alors que mon père, ainsi que mon oncle, sont tous deux médaillés militaires, importante distinction.

Je reçois alors par derrière et sans que j’aie pu le prévoir un terrible coup de câble électrique sur la nuque. Je sens littéralement mes muscles s’écraser (j’en porterai les séquelles toute ma vie). Le milicien PARISSE continue à me frapper dans le dos avec un de ses collègues, mais ces coups, qui me maltraitent et m’inquiètent parce qu’ils durent, ne me laisseront pas de traces durables comme le premier. Je ne pourrai plus jamais, ni lutter avec mes camarades, ni lancer des pierres, ce que je faisais assez bien. Je n’apprendrai que plus tard que PARISSE en me frappant avait dit "Toi, le chef de sizaine"( … ? )

À Bourg, on nous laisse un moment et sous bonne garde sur la place Carriat, face aux curieux.

Nous sommes le 6 juin, et nous allons apprendre que, depuis quelques heures, les Alliés ont débarqué en Normandie.

Mais les miliciens nous enferment dans les caves voûtées de l’hôtel de l’Europe. Chaque cellule est fermée par une porte en bois à claire-voie, qui donne sur le couloir. Nous dormons sur un tas de pommes de terre; j’ai mal à la nuque. On nous a promis la Cour Martiale.

Suivant nos premières déductions, nous aurions été dénoncés par DELAUNAY. Mais il ne pouvait absolument pas connaître avec cette précision la totalité des Résistants qui passaient le bac. Alors qui ? Nous avons le désir de ne pas accuser GUETTET. Mais y a-t-il une autre hypothèse ? Nous avons été bien imprudents de ne pas tenir compte de l’information qui nous a été transmise. Dans ces circonstances, un homme blessé en combat et fait prisonnier ne peut résister longtemps aux "interrogatoires". GUETTET, a certainement fait ce qu’il a pu . Et de fait, nous avons bien été avertis à temps.

Je récapitule pour moi même les imprudences commises; celle-ci est la plus caractérisée.

Dans une cellule voisine les miliciens ont enfermé VENET, un jeune de 22 à 23 ans qu’ils ont fait prisonnier au cours d’une opération; VENET harcèle les miliciens qui passent dans le couloir, les traite de "vendus aux Allemands" de "traîtres à leur pays". Il a une voix forte, et des mots qui sonnent. Quelques miliciens essaient de répliquer, mais ils ne sont pas de taille. Leurs officiers non plus. Après chaque passage à tabac, VENET est encore plus véhément. Son ascendant est réel, et j’en suis à souhaiter qu’il se modère, pour sa sauvegarde.

Certains d’entre nous engagent la conversation avec des miliciens. Ils obtiennent quelques renseignements : les maquis encerclent Bourg; les Alliés piétinent en Normandie, mais ils ne sont pas rejetés pour l’instant.

Nous ne pouvons qu’attendre.

Un jour j’entends : "FIGUET !".

On me conduit au premier étage de l’hôtel, dans le bureau du capitaine DEVITE.

- "Alors FIGUET, tu étais au courant du débarquement !

- Mais... pas du tout !

- Je le sais : tu étais au courant, j’en ai la preuve !

- C’est pas possible !

- Et ça ! Qu’est-ce que c’est ?"

DEVITE brandit une feuille de devoir du lycée. Il l’agite; je distingue un devoir d’anglais, raturé de nombreuses corrections.

- Alors ! Ce n’est pas à toi, ça? C’était dans ce blouson; c’est bien le tien?

Je distingue alors ce devoir oublié, où notre malicieux prof d’anglais nous avait fait traduire le récit d’un débarquement anglais sur les côtes de France... Mais c’était il y a très longtemps.

J’avais envie de sourire de cette méprise, mais DEVITE, persuadé qu’il s’agit d’un texte crypté se fâche véritablement. Il appelle ses sbires; deux d’entre eux me tiennent, un autre frappe. De temps en temps, DEVITE repose ses questions. Je ne pense même pas à inventer. Et inventer quoi?

DEVITE finit par me renvoyer mariner dans ma cave, meurtri.

C’est alors seulement que j'apprends: l’aumônier du lycée, dans un souci de nous venir en aide, et craignant pour nous le froid des caves, nous a apporté des vêtements.

Mais il n’a pas pris la peine de les fouiller. Ou bien : il n’a pas jugé ce devoir compromettant...

Cette fois l'inquiétude mortelle relative à la "notice" ne me quittera plus.

Je ne vois guère de réponse dilatoire à opposer à DEVITE s’il découvre la notice de maniement du fusil-mitrailleur. Il s’agit d’une redoutable arme de guerre autant que de guérilla, et la possession de la notice de son maniement serait la preuve indubitable que cherche DEVITE.

Je commence à comprendre comment se déroule un "interrogatoire": quand une preuve est établie, comme un fil qui dépasse d’un tricot: il suffit de tirer avec persévérance et suffisamment de cruauté, et tout se dévide inexorablement. C’est le fil de la torture.

Il est vrai que tous ceux que je pourrais dénoncer ont maintenant pris le maquis. Mais pour ce qui concerne ma propre "culpabilité" et celle de mes camarades arrêtés... le pire serait à craindre.

Et je n’ai aucun moyen de faire prévenir l’aumônier de prendre des précautions. Je ne parle surtout pas de la notice à mes camarades: moins on en sait, moins on a à avouer...

Je mesure mieux la situation de GUETTET.

Mais je me sens très seul. Je le resterai définitivement.

"FIGUET !" Cette fois je sens une sueur froide entre mes épaules.

DEVITE est assis derrière son bureau, l’air presque avenant. Il parle d’une voix égale.

- "FIGUET , j’ai réfléchi... Tu es un bon élève, tu n’es sans doute pas un mauvais gars. Tu t’es trompé, c’est sûr, ainsi que tes camarades. Mais une erreur peut se pardonner. Et j’ai décidé de faire un effort. Évidemment, j’y mets une condition: tu joues franc jeu avec moi; d’accord ?"

Je ne peux qu’acquiescer dans un souffle.

- "Écoute moi bien: tu me dis tout ce que tu sais. Tout ! Et je passe l’éponge. J’en ai le pouvoir. Pour toi et tes camarades. Et ils ne sauront même pas ce qui s’est passé : je suis en mesure de te le promettre. Alors ?

- Mais je vous ai dit tout ce que je savais !

- Tu te moques de moi; je te fais une proposition sérieuse, d’homme à homme, pour te sortir de cette situation où tu risques ta peau, et tu ne la saisis pas ?"

DEVITE , qui s’était levé pour "parler d’homme à homme" se rassied et reste silencieux. Il retire son revolver de sa ceinture, le caresse un instant, puis le pose sur son bureau et se lève. Il marche lentement, comme plongé dans ses pensées. Et... il finit par passer derrière moi, laissant le revolver quasiment à ma portée.

DEVITE est assez fou pour que l’arme soit chargée, mais il a certainement pris d’autres précautions.

Je ne bouge pas.

- "Tu ne veux rien dire ?" DEVITE explose. Il appelle ses sbires qui guettaient derrière la porte, et une séance brutale commence, entrecoupée de questions rituelles auxquelles je ne veux pas répondre.

Je rentre meurtri à ma cave, mais tous comptes faits, rassuré: ils n’ont pas la notice.

Mais lorsque le lendemain j’entends mon nom de nouveau, j’ai le cœur qui s’emballe.

Au fond du couloir un homme descend l’escalier: c’est MON PÈRE !

Il a mis son costume du dimanche, avec le ruban de la Médaille Militaire. Et il a réussi à venir jusqu’ici!

Le couloir est peu éclairé et mon père ne voit peut-être pas ma joue tuméfiée et ma chemise déchirée.

En tendresse, mon père est timide, tout intérieur: il n’est pas prolixe.

Il voulait voir son fils : il a franchi pour ça tous les obstacles.

- "Ça va ?

- Ça va . Et toi ?

- Oui, ça va.

- Il parait qu’ils vont nous envoyer en Allemagne .

- Ah !

- Tu vois: ça ira, Papa !"

C’est le son de nos voix qui parle pour nous, davantage que nos paroles.

Mon père m’embrasse tendrement. Je le regarde monter l’escalier sans se retourner, et je reviens à mes patates.

VENET continue son harcèlement.

On vient le chercher. Il ne crie pas.

Un moment plus tard, on entend une rafale de mitraillette. Un officier de la Milice viendra nous dire que VENET ayant tenté de s’évader, il a été abattu.

Jusqu’ici les miliciens étaient des adversaires. Ils sont devenus des criminels.

BOURGEOIS-SCHMIDT est libéré le lundi 18 juin. (il sera tué en combat quelques semaines plus tard).

Cependant, l’interruption des épreuves du Bac, l’arrestation du proviseur et de nombreux professeurs, avec un bon nombre d’élèves, et le maintien en détention de dix d’entre eux avec menace de Cour Martiale sans que des faits précis et graves leur soient reprochés, déclenche à Bourg un certain nombre d’interventions.

DAGOSTINI transige et décide de nous livrer aux Allemands qui décideront de notre sort.

On nous annonce cette nouvelle en même temps qu’on nous apporte nos valises avec quelques vêtements. C’est pour moi un moment de folle inquiétude... Mais cette fois, toutes les poches sont vides.

Enfin, on vient nous chercher, nous montons l’escalier, nous traversons le hall, nous montons dans un car cerné de miliciens, et on nous conduit à la gare.

Un train nous attend, avec des gendarmes. Nous sommes six par compartiment (à cette époque, les compartiments ne communiquent pas): quatre détenus, et deux gendarmes.

On s’assied; les gendarmes encadrent la porte. On entend des discussions sur le quai.

Enfin : POUF, POUF, le train s’ébranle dans un charivari de tampons qui s’entrechoquent. Les wagons immobilisés dans la gare défilent devant nous ; on passe sous le pont : on est parti.

Je me détends, je respire enfin... je me demande où est passée ma "notice"... mais je m’en fous.

Le train prend de la vitesse, et chaque tour de roue m'emplit de béatitude… Je suis "libre" ! La menace mortelle devient souvenir.

À voix basse d'abord, puis plus haut, nous parlons.

- "Ça y est, on a échappé aux miliciens… mais c'est pour tomber aux mains des gendarmes, qui vont nous livrer aux Allemands;

- Les gendarmes ne font pas ce qu'ils veulent. Ils reçoivent des ordres."

Le gendarme a parlé d'un ton las.

- "N'empêche que vous allez effectivement nous livrer.

- Si on veut… "

Le train, qui a ralenti, entre dans une zone boisée.

- "D'ailleurs, même si on arrivait à sauter, vous nous tireriez comme des lapins ;

- Nos fusils ne sont pas chargés.

- C'est vite fait de charger un fusil.

- Les cartouches sont dans la caisse, au dessus de vous, dans le filet.

- Et vos collègues, des autres compartiments ?

- Oh ! Ils sont comme nous, vous savez."

Le train a encore ralenti. Il n'avance guère plus vite qu'au pas, sans raison apparente. Le bois alentour est dense.

Je suis debout, tout près des deux gendarmes assis de part et d'autre. La double serrure de la portière est presque à portée de ma main, la portière où je lis dans un bref sourire "E pericoloso sporgersi".

Les gendarmes, face à face, un peu raides, ont le regard vide. Le moment est intense. L'un d'eux ôte délicatement son képi, qu'il pose près de lui, et laisse couler d'une voix sans timbre, comme anonyme : "Il faudrait qu'on ait des marques… "

Des marques !

Mais comment fait-on pour faire des "marques" à des hommes assis, offerts, et de surcroît: des gendarmes !

Non, je ne sais pas faire ça. Je me contrains à paraître hésiter, mais je sais déjà que j'ai renoncé.

Je m'assieds.

Le train roule toujours au pas. J'ai une pensée pour le mécanicien déçu. Le train accélère lentement. C'est fini pour cette fois. Nous restons silencieux, un peu honteux peut-être…

À Lyon, quand nous arrivons au train des Allemands, les gendarmes sont très mal à l'aise. Je leur dis : "Vous en faites pas, on s'en sortira." Ils ont fait ce qu'ils ont pu, rien de moins, rien de plus.

On nous fait monter dans un wagon de voyageurs, avec trois inspecteurs de police. En queue du train : des Allemands avec une mitrailleuse. En gare de Macon, notre camarade Fernand NICOD descend posément du wagon. Il s'immobilise un instant, fait quelques pas sur le quai désert, puis, rapidement, se joint à un groupe de voyageurs et disparaît dans la gare. Nous le suivons des yeux avec anxiété. Bravo ! Je n'ose pas le suivre. Les inspecteurs resserrent sérieusement leur surveillance.

À Paris, les Allemands nous conduisent à la caserne de la Pépinière. Il n'y a là que des hommes, presque tous jeunes. Tous ont été "arrêtés", dans des circonstances, et pour des raisons diverses. Certains cherchent un moyen de s'échapper. Je les suis, mais cette fois c'est difficile. Un peu tard, peut-être…

Déportation au camp de Heydebreck

C'est dans un train de voyageurs gardé par des Allemands qu'on nous convoie en Allemagne, plus précisément en Haute Silésie, non loin de l'Oder, à 30 km à l'ouest de Gleiwitz et du bassin houiller.

Nous sommes logés dans la chambrée 46 du block 4, de baraquements bien alignés, en bois, dans des châlits à deux niveaux, avec paillasses. On nous distribue des bleus de travail en acrylique, mais on nous laisse nos vêtements civils. Nous sommes dix-huit, dans une pièce de 6,00 mètres sur 6,50 : Christien, Durand, Bozec, Rabuel, Flochon, Desvaux, Chambard, Rogery, Lebœuf, Gambier, Colletta, Lançon, Jassaud, Cornec, Bardon, Cossec, Picot et moi.

La composition du camp est assez hétéroclite; nous apprendrons qu'il contient: des prisonniers de guerre britanniques, des prisonniers de guerre français punis, des travailleurs volontaires français et d'autres nationalités, ainsi que des populations telles que la nôtre, formées de personnes contraintes, à la suite d'arrestations dont les motifs diffèrent manifestement. Je ne connais pas le statut de tous, mais certains Français sont sans doute des STO, d'autres des "réfractaires".

Je suis affecté à un travail de nuit (ce qui me sépare de mes camarades) dans la firme Dickerhoff et Widmann, plus précisément à la construction d'un bunker situé à peu près au centre de la gigantesque usine chimique de l'IG Farben qui voisine le camp. Il faut 50 minutes de marche rapide pour rejoindre mon lieu de travail, où nous sommes sous les ordres d'un Polonais massif: le Meister. Le travail débute à 18 heures et se termine à 6 heures du matin, avec une pause de 30 minutes à minuit.

Mon premier travail : le transport de gravier à l'aide d'un bard (une caisse à deux brancards) à hisser par une rampe en bois jusqu'au deuxième étage d'un bunker en construction, est extrêmement pénible. Le Meister change mon équipier à deux reprises, et lorsqu'il me libère enfin de cette tâche, je suis épuisé. Je ne pourrai jamais me remémorer la deuxième partie de la nuit. J'attribue cette affectation à une mesure délibérément coercitive, mais je comprendrai par la suite qu'elle n'était que le fruit du hasard.

Quoiqu'il en soit, le lendemain, je suis harassé et je me demande comment je pourrais retourner travailler.

Heureusement, les Anglais ont la bonne idée de venir bombarder l'usine. L'électricité étant coupée, le travail de nuit est suspendu, ce qui me vaut une nuit de repos qui me permet de récupérer. Je serai par la suite affecté à des tâches diverses, la plus "agréable" étant le chargement sur des wagonnets de 16 à 18 mètres cubes de sable par nuit. Six jours sur sept.

Finalement, si à l'intérieur du camp les prisonniers de guerre (qui sont exemptés de travail) sont enfermés derrière des barbelés, nous, nous sommes libres de sortir, ou plus exactement, nous ne sommes pas punis si nous sommes pris. C'est ce que je suis amené à expérimenter moi-même après être arrêté avec un camarade par une sorte de garde champêtre d'un village où nous mendiions un peu de nourriture: pommes de terre et éventuellement des œufs… Nous sommes reconduits au camp en calèche, après une nuit dans la prison du village, sans sanction.

Il nous serait possible d’envoyer des lettres en France. J’ai une gêne à décrire à mes parents le détail de notre vie quotidienne. Aussi j’écris très peu. Trop peu sans doute.

Le colis qu’ils me font parvenir me fait plaisir. Il contient des noix dont l’une contient quelques mots de Danielle qui me donne de bonnes nouvelles.

Mes camarades lycéens, en général fils d’agriculteurs, reçoivent des colis plus régulièrement. Ils les partagent entre eux.

Sauf le dimanche, je les vois peu, car ils travaillent tous de jour. Nous nous retrouvons parfois après un bombardement, pour reboucher les trous de bombes. Ce sont des journées de quasi repos. COLLETTA a été admis à l’hôpital; je n’en connais pas la raison précise.

Le premier bombardement sera suivi de seize ou dix-sept autres. Lorsque l'alerte est signalée par la sirène, nous sommes autorisés à quitter notre chantier pour nous réfugier dans les bois environnants, car les abris offrant une protection suffisante sont en nombre limité.

Un jour où quinze d'entre nous négligeant de s'enfuir, décident de se mettre à l'abri dans "notre" bunker en construction, une bombe de cinq cents kilos traverse les deux planchers de béton armé de près d'un mètre d'épaisseur, et vient exploser dans leur salle. Les débris de leurs corps méconnaissables seront évacués par nos camarades "de jour". Il nous reste à terminer la tâche en raclant sur les murs avec des pelles la bouillie de chair et de vêtement pour la mettre dans des sacs de ciment vides. Il y avait quatre Français.

Les bombardements, qui nous réjouissent par leurs effets dévastateurs, ne sont pas pour nous sans danger. Je peux l’expérimenter le jour où une pièce de la "Flak" (DCA) mobile tout près de nous se trouve malencontreusement être la cible d'avions anglais qui piquent droit sur nous: des bombes de cinq cents kilos tombent en chapelets à moins de quinze mètres dans une ambiance d'apocalypse.

Je mesure par ailleurs ce qu'est la terreur lorsque, réfugié dans une tranchée faiblement bétonnée au camp même, une escadrille américaine entreprend de larguer ses chapelets de bombes sur notre secteur en vagues successives. Je me sens devenir un sac de trouille, pendant qu'à mes pieds un homme se jette par terre et gratte le béton de ses mains comme pour pouvoir s'y enfoncer. Cependant, dans ces instants extrêmes, je crois que mon propre anéantissement me traumatise moins que l’idée de la détresse de mes parents à l’arrivée de mon cercueil. Cette image me hante chaque fois que je suis en danger sérieux.

Les bunkers ne nous sont en principe pas ouverts. Néanmoins, aucun contrôle réel n'est mis en place, et la seule fois où le hasard me conduit dans l'un d'eux, une bombe de 500 kilos vient tomber presque juste au dessus de moi. Plusieurs personnes sont choquées par la violence de l'impact et admises à l'hôpital. J'obtiens une journée de repos.

C'est pour moi un déclic. Nous sommes fin novembre. Je nourris un complexe vis à vis des Anglo-Américains qui se battent pour nous, et plus encore vis à vis de mes camarades de la Résistance, et je me reproche de ne pas avoir sauté du train à un moment ou un autre.

Depuis quelques semaines, mon affectation "au sable", ainsi qu'une succession de bombardements (source de repos) m'ont permis d'émerger de la chape de fatigue chronique, et j'alimente l'ambition largement déraisonnable de m'évader. Plus précisément, je voudrais traverser la Tchécoslovaquie, puis l'Autriche, pour gagner la France par l'Italie ou la Suisse. Je n’arrive pas à me convaincre que c’est insensé. GILOT, un camarade du camp, m'a assuré depuis mi-octobre qu'il me procurerait de faux papiers, mais ils tardent à arriver. Mes camarades de lycée ne souhaitent pas me suivre. J’en suis déçu.

Évasion

Je décide de ne plus aller travailler afin de préparer mon départ. Je change de chambrée pour éviter de me faire pincer: je passe à la 4/48 où un châlit est inoccupé, et où logent Georges JACONELLI et Norbert OMNES, deux parisiens marginaux très différents mais très amis. Ils viennent, comme GILOT, de purger une peine d'un mois à Blechhammer, un commando d'Auschwitz proche de notre camp. Ils en sont revenus très affaiblis et impressionnés par l'horreur du traitement qui y est imposé. Ils sont d'accord pour venir avec moi, mais il leur faut le temps de se retaper un peu. Je prends contact avec le monde de la "pègre" parisienne, sa violence, sa morale, ses codes et son courage.

J'avais cru pouvoir subvenir à mes besoins alimentaires en parcourant la campagne polonaise, mais mon aventure me convainc que ce peut être trop dangereux, et j'opte pour la solution des "rabs" de soupe. Je survis. Mais mon inquiétude s'accroît à mesure que les jours passent et que l'hiver s'installe. J'envisage même un temps de retourner travailler, supputant que la sanction serait moins radicale que si j'étais "découvert"... Ce qui ne saurait tarder.

Je tiens le coup.

Mais Noël est triste et inquiétant; je pense à mes parents et ma petite sœur.

Que me réserve l'année nouvelle?

Tout d'abord, au son du canon: l'offensive de l'Armée Rouge.

Je décide aussitôt de m'évader vers l'Est.

Et, en attendant un moment favorable, de redoubler de précautions dans ma clandestinité. En quelques jours, une certaine désorganisation commence à se percevoir. Mais le danger subsiste, et il peut se révéler considérable, et plus radical encore.

GILOT aurait été arrêté. Lucien DESVAUX, un marginal qui dit s'être évadé de forteresse viendra avec nous.

On entend le canon plus souvent. Ses détonations se rapprochent. Sur la route qui jouxte le camp passent des convois effrayants de détenus d'Auschwitz.

L’usine ne fonctionne plus; on annonce que le camp va être prochainement évacué. Nous sommes aussi vigilants que possible.

L'évacuation commence avec les civils allemands, les "volontaires", les prisonniers de guerre. Quelques camarades, qui acceptent d'être évacués, nous renseignent. Lorsqu'ils partent à leur tour, en convoi encadré, le 25 janvier, nous nous réfugions dans le faux plafond d'un bâtiment de "toilettes".

Nous entendons des pas. Nous sommes tout entier dans nos oreilles.

Le silence s'installe, ponctué par le canon qui se rapproche.

Le temps passe lentement.

Lorsque nous nous décidons à sortir prudemment de notre cachette, le camp est vide. Du moins le paraît-il. Nous nous aventurons à la recherche de nourriture, et, dans les cuisines et les magasins, outre des nouilles, du sucre et quelques denrées diverses et rares, nous rencontrons d'autres aventuriers et en particulier des Français : quatre civils et quatre prisonniers de guerre, qui viendront avec nous: nous serons onze. Nous nous habillons plus chaudement grâce à des vêtements militaires des camps de prisonniers, car il fait froid, sans doute entre -10 et -20 ° et nos propres vêtements sont extrêmement légers. Nous découvrons des traîneaux plus ou moins rustiques pour transporter des vêtements et de la nourriture.

Mais il est déjà tard pour une route que nous savons longue. Nous passons une dernière nuit dans le camp désert et sans eau ni lumière, à faire cuire nos pâtes sucrées sur un poêle à bois. Des détonations claquent maintenant de plusieurs directions, parfois très près. Elles s'espacent un peu dans la nuit.

Au matin, une batterie allemande située à 500 mètres tire par dessus nous. Après une rapide toilette avec de la neige, et une courte dispute, nous nous mettons en route à travers bois, au devant des Russes. Nous sommes le 26 janvier, il est 11 heures.

Mais il y a au moins quarante centimètres de neige, et dessous, le sol est inégal. Nous brassons la neige pendant une heure, puis réfléchissant qu'il ne sera pas plus dangereux de rencontrer des Russes ou des Allemands sur la route que dans un bois, nous décidons de revenir sur la route de Gleiwitz, qui va droit vers l'Est, d'où devraient arriver les Russes. Le canon tonne de tous côtés, et nous, nous avançons irréellement seuls dans le silence de cette route enneigée toute droite, dans un immense bois de hêtres, vers un destin incertain qui aurait un goût de liberté.

Soudain, nous apercevons au loin un véhicule, bientôt suivi de deux autres. Nous naviguons entre angoisse et espoir: Russes ou Allemands ? Vie ou mort ?

Ce sont des camions, et ils sont russes!

Ils arrivent très vite, ces troupes d’avant-garde n'ont pas de temps à perdre avec des gens manifestement sans armes, qui traînent sur la route: nous n'avons que le temps de nous jeter sur les bourrelets de neige qui bordent l'unique passage.

Sur chaque plate-forme, les soldats avec leurs bonnets à poils caractéristiques sont alignés de part et d'autre, mitraillette appuyée sur le rebord. Ils passent sans un geste, que de notre côté nous n'esquissons que timidement. Un, deux, trois camions, et la route redevient déserte. Le canon tonne toujours.

Nous reprenons notre marche. Enfin nous apercevons au loin un village, qui brûle. Althammer. Nous avançons parce que nous ne pouvons pas faire autre chose. Presque toutes les maisons sont en feu, les toits sont effondrés ou s'effondrent. Sur notre droite, en plein village, un canon claque nerveusement, en rafales.

Et brusquement de notre gauche surgissent deux camions russes qui s'immobilisent à quelques pas. Les soldats bondissent, mitraillette camembert à la main, et foncent sur nous. Nous sommes perdus! Déjà résignés. Mais les soldats ne tirent pas, ils passent entre nous qui sommes pétrifiés, et poursuivent leur course vers la batterie allemande, qui continue à tirer sur notre droite.

Quelques minutes et ils disparaissent dans les arbres, et presque aussitôt les mitraillettes crépitent. Le combat est tout près, nous le vivons à l'oreille en direct. Rapidement, le canon se tait, la fusillade se poursuit un moment, puis s'arrête. Des hommes sont morts ou en train de mourir. C'est la guerre. Nous sommes au milieu, sans armes.

Nous reprenons notre marche; non plus vers l'Est, que tiennent encore des Allemands, mais vers le Nord, d'où viennent les Soviétiques. Bientôt, nous rencontrons un soldat, seul. Quand il sort son revolver, nous comprenons qu'il veut une montre. Il aura celle d'un camarade prisonnier, car les miliciens se sont déjà chargés des nôtres...

Nous poursuivons. Mais la nuit approche. Dans un hameau, des soldats nous indiquent une ferme, intacte. Nous nous installons, quand un soldat fait irruption. J'explique en allemand que nous sommes Français. "Ah ! très bien ! Nous étions venus mettre le feu à la maison. Vous pouvez rester, vous mettrez le feu quand vous partirez." Nous en déduisons que la population locale était allemande; ce qui évidemment, n'explique pas tout. Nous logeons donc dans cette ferme bien propre, et un troupeau d'oies fera les frais de notre repas, après que Lucien DESVAUX promu cuisinier en chef ait préparé, sur leur demande, mais avec une réticence malséante, une première oie pour nos libérateurs.

Un incident, qui a failli être violent, m'oppose à Lucien DESVAUX. J'ai en effet trouvé une lampe portative que j'ai posée avec mes affaires. Dans les conditions que nous vivons: puisque c'est moi qui l'ai trouvée, elle est à moi. Lucien DESVAUX, lui, a trouvé un poignard superbement ouvragé; avec une longue lame effilée, légèrement courbée. Et il a pris ma lampe, qu'il a placée sur son lit tout proche.

Croyant à une méprise, je tends la main vers "ma" lampe, quand DESVAUX m'arrête d'un "Touche pas" péremptoire. Et comme je continue à avancer, il pointe son poignard vers moi: "Tu touches, et je te perce !" Nous restons un instant face à face. Les autres sont groupés autour de nous, en silence. Dans ses "leçons" d'expert en combat de rue, Geo JACONELLI, qui est devenu un copain, m'avait dit : "En face d'un couteau, tu te barres! Si tu es coincé, prends une chaise, ça peut être efficace." Mais il n'y a pas de chaise autour de nous, et je ne suis pas coincé.

Je me retire, sans ma lampe. Les zones de non-droit comportent des aléas….

DESVAUX, qui a eu le mérite de cuisiner successivement deux oies dans la soirée, veut prendre le leadership du groupe. J'annonce, aussi calmement que possible que je partirai demain à huit heures, avec ceux qui le voudront. Pendant une partie de la nuit, je me demande si je ne devrais pas partir seul, ce qui me déplairait, mais que je ferais tout de même.

Le lendemain, à huit heures, nous sommes six, dont Geo et Norbert et deux prisonniers de guerre. Nous partons après un bref au revoir.

Pendant cinq jours; à proximité immédiate des lignes floues du front, nous marchons, une fois logés à l'initiative d'un impressionnant capitaine mongol, formidable représentant de cette Armée Rouge qui contraint les nazis fanatiques à la retraite. Une autre fois suspects suite à la bêtise de l'un d'entre nous, nous sommes arrêtés par un lieutenant du NKVD dans une clairière où les morts gelés sont entassés comme des bûches de bois sur cinquante mètres de long ; mais c'est ce même officier qui nous sauve à la dernière seconde d'une exécution immédiate par trois officiers soviétiques qui nous prennent pour des Allemands. Nous devrons ce jour là, marcher plus de dix-huit heures dans la neige, puis cinq heures le lendemain, sous la conduite de trois soldats, avant d'être "innocentés" grâce à la plaque d'immatriculation d'un prisonnier, par un capitaine du QG.

Nous rencontrons un Juif hagard couvert de plaies, qui nous raconte comment il a échappé à l'exécution à la mitrailleuse de son commando d’Auschwitz. Il nous donne des détails nouveaux sur la vie et la mort dans ce camp. Malgré l'invraisemblance, nous le croyons; et il l'apprécie.

Nous nous nourrissons du sucre transporté, et des conserves que nous trouvons dans les maisons abandonnées où nous dormons, parfois sur un lit avec édredon, parfois par terre dans le froid.

On nous vole une partie de nos traîneaux et, sans qu'il soit besoin de décrire ici en détail nos aventures dangereuses ou pittoresques, nous arrivons à Cracovie sur un camion soviétique. L’aimable bourgmestre de Bronowice Male nous héberge. Mais les Russes veulent logiquement regrouper les étrangers. Ils nous arrêtent à trois reprises, mais trois fois nous leur échappons, non sans risque, car notre liberté retrouvée a un parfum qui s'exalte avec les aventures. Le bourgmestre nous dissuade cependant de poursuivre notre route sans aucun papier, même (ou surtout) loin du front. Nous finissons par obtenir des laisser-passer… pour Lublin, délivrés par d’amicales autorités polonaises, qui seront dûment tamponnés par inattention (cinq tampons) par ce même lieutenant russe qui nous a arrêtés précédemment, mais qui, dans la longue queue, ne nous identifie pas.

Nous voici donc officiellement libres, puisque munis de "papiers" authentiques (que nous n'aurons jamais à montrer).

Le mardi 13 février 1945 à 11 heures, nous franchissons dangereusement la Vistule sur la glace qui commence à se disloquer, en passant le plus vite possible de blocs en blocs, tous instables. Et c’est assis sur la plate forme métallique d’un camion russe que nous entamons en compagnie d’un jeune Polonais un parcours de quelques douze heures dans des conditions de confort particulièrement rudimentaires, sous la menace d’un énorme tonneau qui se soulève et se déplace au gré des cahots et des dévers de la route effondrée. À la faveur d’une halte où ils se restaurent, les deux soldats qui conduisent le camion nous jettent gentiment une grosse miche de pain et un saucisson bienvenus. Nous nous enfonçons dans les Sub-Carpathes. À deux heures trente du matin, par un froid de moins vingt degrés environ, nous arrivons complètement ankylosés par le froid à Yasow, petite ville quasi détruite, et c’est à grand peine que nous parvenons à descendre du camion. Un seul lumignon éclaire la place d’où n’émergent que des ruines.

Dans la seule maison habitée, on nous offre une soupe claire, et à quatre heures trente, nous nous couchons à même le plancher de la cuisine.

À huit heures, avant le lever du jour, nous reprenons la route, à pied cette fois, par un raccourci dans la montagne, qui devrait nous permettre d’atteindre la gare de Rjeishov avant la nuit. Mais la neige est épaisse : quarante à cinquante centimètres, et tantôt friable, tantôt croûtée. C’est extrêmement pénible, et Omnès ne s’en sort que de justesse, lorsque dans la nuit qui tombe sur les bois, une voix lointaine nous indique un chemin proche qui va nous conduire en sept kilomètres de descente vers Frisztag. Des fermiers accueillants nous offrent du lait, du pain et du schnaps. Et nous dormons dans le foin.

Le lendemain nous atteignons enfin la gare de Rjeshov. Notre Polonais nous quitte. Il parle suffisamment l’allemand pour m’avoir décrit ses années de guerre. Il me montre une photo: vingt personnes de sa proche famille. Lui seul est encore en vie. Les autres sont morts, non pas tous ensemble dans un bombardement, mais isolément, ou par deux, dans des circonstances différentes. Il rejoint son village natal, près de Varsovie, qu’il sait entièrement détruit. Il ne voit aucun autre "ailleurs" à rejoindre. Il a vingt cinq ans peut-être. Nous nous quittons sur un "bonne chance"… en allemand.

C’est finalement sur un wagon plate-forme, sans aucune rambarde, par une température certainement inférieure à moins dix degrés, que nous poursuivons, en compagnie de familles polonaises, notre route jusqu’à Lublin.

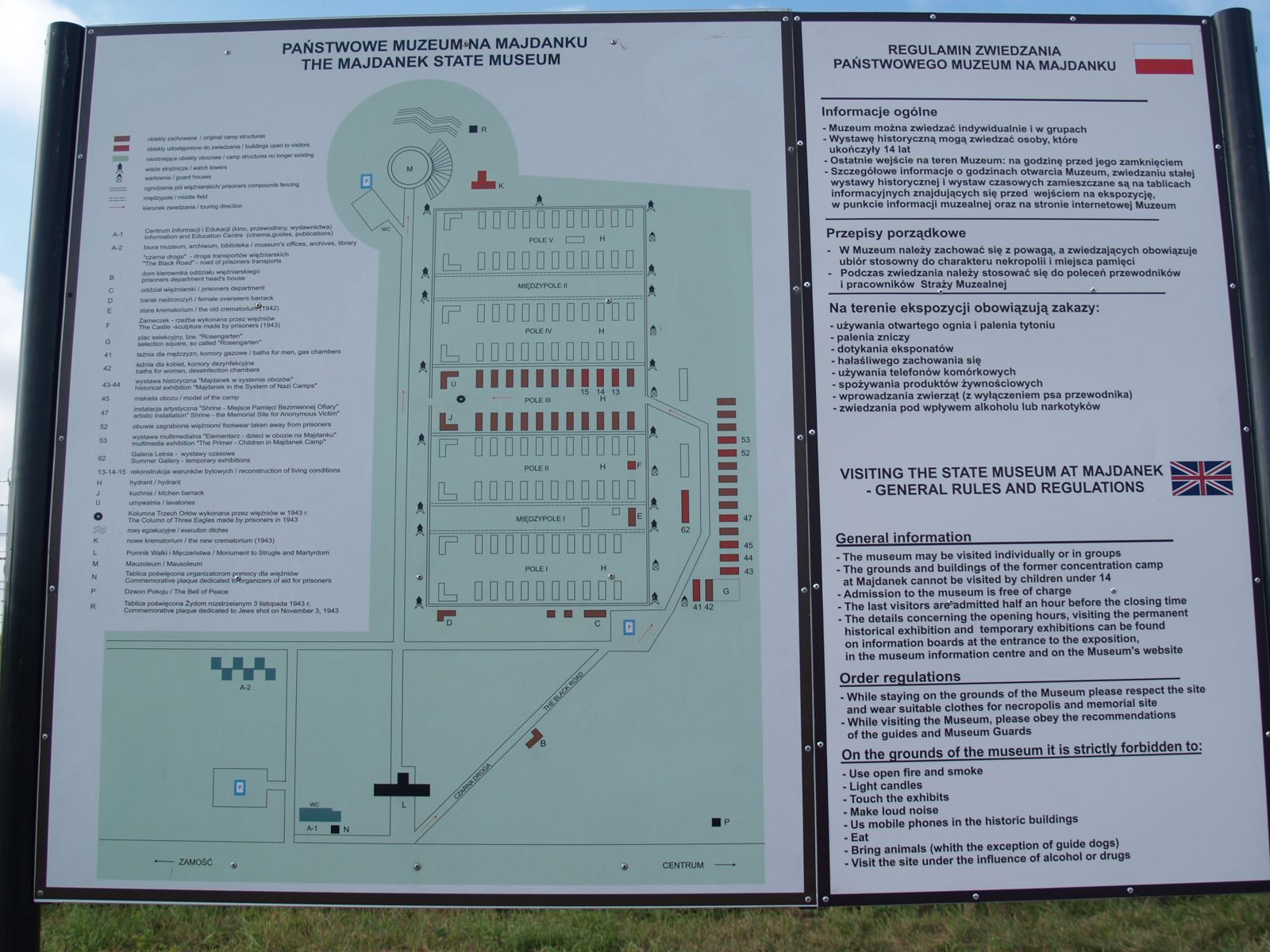

Nous acceptons cette fois d’être hébergés dans les baraquements d’un camp entouré de hauts murs, et gardé par des soldats en arme. Nous en sortons cependant tous les jours pour aller faire un tour en ville et nous rencontrons des Polonais qui nous donnent leurs versions de la guerre. Ils nous parlent de Katyn, de Maïdanek, en même temps qu’ils nous disent les liens qui unissent la Pologne et la France. Leur connaissance de la France est parfois supérieure à la mienne, comme ce vieux professeur, qui me reçoit chez lui, que sa femme appelle "le professeur" et qui, ne voulant pas parler en allemand (la langue de l’ennemi honni) me parle en anglais, que je maîtrise mal, jusqu’à ce qu’il se résolve à s’exprimer en allemand pour une meilleure compréhension mutuelle. Les Polonais sont discrets sur leurs malheurs, qui ont été immenses mais aussi sur leurs perspectives, qui leur paraissent bien incertaines. Car "le professeur" me parle aussi des camps de Sibérie et à voix basse du régime soviétique…

Sur son conseil, je vais à Maïdanek, dont les Polonais savent bien qu’il était aussi un camp d’extermination, après celui d’Auschwitz en importance. Dans les circonstances de ce moment, je ne suis pas porté à la sensiblerie, mais, devant l’énorme tas de chaussures d’enfants, je prends dans mes mains, et je touche comme un objet précieux, l’un de ces petits souliers, blanc et à bride…

Lublin comportait une importante population juive. Des immeubles entiers sont maintenant déserts. Certains sont squattés par des Polonais ariens. Je remarque que les gens que je rencontre n’ont en général que des regrets limités du "départ" des Juifs. C’est vrai qu’ils ont eu leur propre lot de victimes, et le souci de leur propre avenir les hante.

Je passe un moment difficile dû sans doute à mon alimentation souvent composée exclusivement de sucre pendant notre périple autonome. Je suis soigné avec attention et douceur à l’hôpital, mais cette crise m’affaiblit et me conduit à renoncer pour l’instant à reprendre la route aventureuse et libre où Geo et Norbert m’auraient volontiers suivi.

Quelques jours plus tard, on nous annonce notre prochain départ pour Odessa.

Ça commence par une désinfection mémorable dans un train spécial où notre pudibonderie virginale se trouve mise à rude épreuve lorsqu’il nous faut passer nus, tout contre (car les couloirs ne sont pas larges) des soldates russes amusées (et bien faites) qui en ont vu d’autres dans cette guerre féroce mais pleine d’aléas. Les vaillants et salaces Gaulois ont un air de jeunes filles effarouchées.

Cependant, on nous distribue des uniformes (d’été) de l’Armée Rouge. Ils sont à notre taille, et nous nous sentons quelque peu honorés, en même temps que plus conscients du rôle de cette armée libératrice. L’idée de nous trouver embauchés pour participer au combat nous effleure, en ces moments où nous respirons déjà un parfum de paix retrouvée et de gaieté gavroche.

Cependant, maintenant que nous sommes débarrassés de toute vermine, on nous installe, avec des Français de toutes origines, dans une caserne où des officiers français anciens prisonniers de guerre envisagent de nous "reprendre en main".

Mais les mines rigolardes et les quolibets devant leurs attitudes ringardes les dissuadent rapidement. Ils ne se sont pas assez battus, ils n’ont pas assez souffert, pour assumer une autorité que nombre d’entre nous contestent, même quand elle est incarnée par d’autres.

Nous partons enfin, pour Odessa.

Mais ce n’est que pour une caserne de Volhynie, entre Ukraine et Biélorussie : Lutsk, près de Rovno. Cette fois, nous sommes en URSS.

Le camp est entouré d’un mur assez haut, mais coupé de plusieurs brèches. Des soldats en arme gardent l’entrée officielle avec une détermination absolument convaincante. Mais, bonhommes, ils nous indiquent par gestes que les brèches du mur d’enceinte ne sont pas de leur ressort. Nous nous aventurons peu dans la ville dont aucun habitant ne parle de langues connues de nous, ou… ne souhaite parler. L’accueil n’est pas hostile, mais il est très réservé. Les gens sont pauvres, très pauvres. J’assiste à une scène étonnante : dans un jardin, un homme bêche. Derrière lui quatre ou cinq hommes sont en file: ils attendent leur tour de prendre la bêche et de poursuivre ce même sillon.

Arrive un jour où nous avons quitté le camp pour le bord de la rivière: le Bug. L’un de nous a parié qu’il ferait dix brasses dans cette eau très froide en échange de deux cigarettes. Alors qu’il sort de l’eau tout congestionné, des coups de feu éclatent du côté de la ville, puis se multiplient. Après un moment d’inquiétude, quelqu’un suggère que ce pourrait être la fin de la guerre… nous sommes le 8 mai 1945.

Nous sommes contents, c’est sûr. Mais ce n’est pas l’explosion de joie que l’on pourrait attendre. D’une part, même si nous avons recommencé à rire, nous avons appris à garder pour nous nos émotions (et ça durera longtemps). D’autre part il subsiste sur notre sort bien des incertitudes.

Deux jours plus tard nous partons, en train de marchandises. Destination annoncée: Odessa.

Nous ne sommes pourtant pas tranquilles. Nous connaissons l’existence des camps de Sibérie, ainsi que la discrétion, mais aussi l’incohérence des condamnations. Nous gardons pour les soldats de l’Armée Rouge une réelle sympathie et une reconnaissance profonde et définitive, mais dans ce train qui nous conduit vers l’Est, nous restons très attentifs à la direction prise lorsque se présentera la bifurcation d’Odessa ou de Kiev.

Nous faisons une courte halte à Berditchev, dont le nom en caractères cyrilliques est écrit au lait de chaux sur un mur fait de briques de récupération entassées à cru. C’est tout ce qui reste de la gare. La ville est un tas de ruines. J’ai le souvenir précis des durs combats que livra ici même l’armée soviétique devant la poussée de l’armée allemande, avant de passer à la reconquête. Cette ville est pour moi un symbole.

L’embranchement arrive: on tourne à droite. Nous respirons. Car parcourir clandestinement des centaines de kilomètres dans ce pays plat, et certainement suspicieux, aurait été une gageure.

À Odessa, nous sommes logés dans un ancien hôpital. Pour la première fois, je vois la mer. Et c’est la Mer Noire !

Nous couchons par terre, ce qui ne nous gêne guère, mais pêle-mêle et très serrés… alors que la dysenterie se déclenche. Les toilettes sont dans la cour !

On nous conseille fortement de ne pas quitter l’hôpital. Nous le tentons timidement. Quelques camarades sont ramenés au camp en slip, avec une belle frayeur.

27 mai 1945 : nous embarquons !

L’Ascanius est un cargo australien transformé en "transport de troupes". Comme il y a parmi nous des passagers clandestins (des femmes polonaises ou russes ou même allemandes), divers stratagèmes sont imaginés : transport dans une valise ( ! ) ou un sac, ou contournement du bateau à la nage et récupération par une corde. Elles seraient sept ou huit. Mais le bateau reste susceptible d’être inspecté tant que nous sommes dans les eaux territoriales.

Quand on nous annonce ce franchissement, nous avons le sentiment d’une nouvelle étape de notre libération. Pourtant, en ce qui me concerne, je n’ai qu’à me louer du traitement des autorités soviétiques, et je leur garde, je le répète, une grande reconnaissance, et je suis fier de porter, même pour l’apparat, l’uniforme de l’Armée Rouge.

Néanmoins, ce que j’ai vu et entendu dire m’incite à penser que le régime politique de l’URSS, autoritaire et tyrannique, engendre une crainte, criante chez les Polonais, mais également visible quoique tempérée de résignation, chez les Soviétiques.

Mais ce bref constat doit tenir compte des effets et des exigences d’une guerre dévastatrice et traumatisante sur les hommes où une discipline de fer a dû être nécessaire pour mener et gagner cette guerre de survie où la sauvagerie venait des Ariens racistes.

Nous voguons sur la Mer Noire, pas si noire que ça, et je surveille l’entrée, peu visible hors le phare, du détroit du Bosphore, cet étroit canal dont le monde entier connaît le nom. Je suis déçu par sa banalité…

Notre escale dans la Corne d’Or ne dure que quelques heures. Je secoue lentement le voile de cette indifférence qui recouvre ceux qui sortent d’un long tunnel, et je regarde avidement : Istanbul est là, avec ses minarets et ses dômes dont je ne connais pas les noms.

Et puis j’attends.

Et à six heures de ce matin du 31 mai 1945, le jour de mes vingt ans, le détroit des Dardanelles est devant moi, là où il y a trente ans tout juste, sur cette presqu’île de Gallipoli mon père, qui avait vingt ans, a sauté sur un obus qui l’a marqué pour la vie…

Lemnos, la Mer Égée telle que je me la représentais avec son bleu profond et les rochers abrupts de ses îles imprégnées de mythologie à satiété. Je vis maintenant cette formidable croisière avec avidité. Je dors à peine, allongé sur un banc étroit car le confort de mon hamac m’est inutile. Aujourd’hui, vivre, c’est regarder.

Puis c’est l’escale de Port Saïd chaude et grouillante avec ses marchands en barques qui veulent nous vendre "à tous prix" des articles contre de l’argent que nous n’avons pas.

Un soir, par une mer d’huile, dominant un horizon vaporeux: le sommet de l’Etna apparaît au loin ! La leçon d’histoire et de géographie se poursuit avec le Stromboli, puis le Vésuve et Capri avec l’escale à Naples.

Passé le détroit de Bonifacio, nous savons que la "croisière" se termine.

Marseille nous accueille. Nous quittons l’Ascanius pour un train de voyageurs.

À Bourg, je quitte mes camarades d’aventure; un clin d’œil de Geo: nos vies vont diverger à jamais. Et c’est en uniforme de l’Armée Rouge, bronzé par quinze jours de mer au grand soleil, que je frappe à la porte bien fermée du "Lycée de jeunes filles" Edgar Quinet pour embrasser ma sœur. La concierge n’en croit pas ses yeux de cette prétention. Mais ma détermination souriante et définitive convainc la Directrice appelée au secours, qu’elle n’a pas d’autre solution, sinon j’irais arpenter les couloirs et les classes.

C’est en voiture que j’arrive à Arbent, le 11 juin 1945.

Mon père et ma mère sont là, sur le seuil de la porte; je les retrouve, ils me retrouvent. Nous allons bien. L’émotion est toute rentrée, mais elle est immense. Elle n’est pas à la mesure du temps.

La vie va t-elle reprendre comme avant? Non !

Maintenant, je suis un "homme", certainement, en bien ou en mal : un "autre homme".

Ce qui domine tout aujourd’hui, c’est que je vais vivre !

Pierre FIGUET

Nota : Ces propos s’appuient sur deux petits carnets de notes écrits sporadiquement, pendant mon "périple". Ils mont permis de bien cadrer mon récit. Cependant, pour des raisons de sécurité, mes interrogatoires, mon inquiétude au sujet de "la notice", et plus encore ma "clandestinité", ne sont évoqués que discrètement ou même passés sous silence.

J’affirme évidemment l’authenticité de mon strict désir de vérité dans cette rédaction.

Salles la Source, le 23 mars 2006

Camp de Maïdanek – ou Majdanek- Banlieue de Lublin [Pologne]

(Notes et photos – Joëlle Trichard

Université d’été organisée par le Mémorial de la Shoah – Août 2008)

Maïdanek a la particularité, avec Auschwitz, d’avoir été un camp de concentration et un centre d’extermination. Le camp est installé dans la banlieue de Lublin dès 1941, d’abord comme camp de prisonniers de guerre (Soviétiques).

Lublin était l’un des centres juifs les plus importants et les plus anciens de Pologne et, pour cette raison, appelé « Jérusalem de Pologne ». Quand éclate la seconde Guerre Mondiale, 1/3 de la population de Lublin est juive. [Cf – Les Juifs polonais d’Adam Dylewski, édition Pascal 2004].

Malheureusement, la ville est devenue le quartier général de l’Aktion Reinhard, le plan nazi d’extermination des Juifs de la Pologne occupée. C’est là qu’est prise, à l’automne de 1941, la décision de la « solution finale »; la conférence de Wannsee ne fait que formaliser une décision déjà prise, dans un contexte où l’extermination est en cours.

La déportation des Juifs de Lublin commence en mars 1942. La première déportation des Juifs de Lublin se fait vers Belzec ; on compte aussi parmi eux de nombreux Juifs du Reich, déportés dans un premier temps dans le ghetto de Lublin. En novembre 1942, les Allemands parlaient déjà, pour désigner Lublin, « d’une ville sans Juifs ».

Une des activités du camp de Maïdanek est de trier et réparer les objets personnels (vêtements, chaussures…) récupérés sur les victimes de l’Aktion Reinhard. Tout ce qui appartenait aux victimes devenait la propriété du Reich qui revendait ces objets.

D'après les registres, environ 500 000 personnes sont passées par ce camp venant de plus de 50 pays. 253 000 personnes sont mortes dont 118 000 Juifs [Dictionnaire de la Shoah].

Le camp a été libéré par l’Armée Rouge en juillet 1944. Le camp n’était qu’en partie détruit. Dans un premier temps, on a gardé les baraquements car des Polonais y vivaient.

Puis, à la fin des années 50, la décision est prise de garder ce qui restait du camp pour en faire un musée – mémorial.

En 1969, un mausolée est construit qui abrite les cendres des victimes mélangées à la terre. On peut y lire « Que votre sort soit pour nous un avertissement, mais pas une légende ».

Le camp tel qu’il demeure aujourd’hui représente 50 % du camp de guerre.

Il jouxte les habitations.

A Lublin, depuis les années 1990, des intellectuels polonais s’emploient à faire revivre la mémoire juive de la ville [Collecte de documents, photos, recherche de noms, projets éducatifs…].

Ils sont installés à proximité de la porte Grodska [autrefois, porte juive], lieu hautement symbolique puisqu’elle était la limite entre les parties chrétienne et juive de la cité.

Les quartiers juifs ont aujourd’hui disparu. Pour que les habitants soient conscients de cette absence, un lampadaire reste constamment allumé dans le parc, au pied du château, là où se situait le coeur de la ville juive. Il est aussi le rappel d’une pratique juive, car « l’âme de l’homme est une lumière éternelle ».