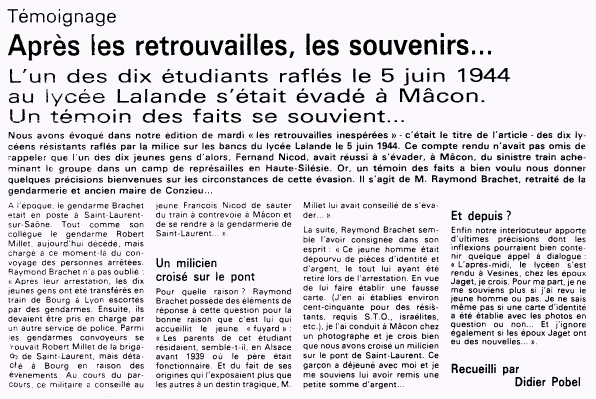

L'évasion de Fernand NICOD

Le Dauphiné Libéré, 8 juin 1984

L'échappée belle de Fernand NICOD racontée par François RABUEL

À partir d'octobre 1943, alors que j'étais élève en classe de seconde au lycée Lalande, j'éprouvais des sentiments de plus en plus prononcés pour une camarade que je connaissais depuis plusieurs années et qui devint élève au lycée Edgar Quinet. Elle s'appelait Louisette Jaget, était originaire d'un village des bords de Saône, Vésines, 130 habitants, où sa mère était directrice d'école et son père secrétaire de mairie. Nos affinités réciproques s'affermirent au point que, pendant les congés de printemps et d'été, à plusieurs reprises, je me suis rendu, à bicyclette évidemment, dans son village où ses parents m'accueillirent avec de plus en plus de sympathie.

J'appris peu à peu que Monsieur Jaget, homme à la fois modeste, placide, de réputation irréprochable, n'en exerçait pas moins des activités peu respectueuses de l'ordre établi. Au café du Port, il rencontrait des amis très sûrs, arrivant à jour nommé du village ou des environs. Parmi eux, il m'avait cité un gendarme de Saint-Laurent-lès-Mâcon, Monsieur Millet. Ainsi se délivraient des cartes d'alimentation issues de la mairie de Vésines ou des cartes d'identité plus vraies que nature confectionnées par des gendarmes.

Évoquons maintenant la conjoncture dans laquelle se trouvait Fernand Nicod, lorsque notre groupe de onze lycéens arrêtés par la Milice, dont il faisait partie, fut livré aux Allemands à la Part-Dieu (alors gare de marchandises et de triage). Le train de voyageurs qui nous reçut était bondé d'hommes, jeunes ou âgés, provenant de rafles, d'arrestations, de prisons. Nous pûmes, tous les onze et quelques camarades incarcérés avec nous à Bourg, rester groupés et j'en profitai pour faire part à Fernand d'une idée d'évasion.

Je partageais en effet son inquiétude: si tôt ou tard, on découvrait qu'il était de par sa mère d'origine alsacienne, il se verrait contraint d'endosser l'uniforme de la Wehrmacht. Je lui dis que, puisque notre destination était Paris, nous pourrions peut-être nous échapper du convoi, à Mâcon, et rejoindre la gendarmerie de Saint-Laurent.

Notre conversation devait porter ses fruits. Lorsque le train arriva à Mâcon, notre petit groupe demanda à se rendre aux toilettes de la gare. Permission accordée. Deux policiers en tenue civile (l'un était probablement Allemand) nous accompagnèrent. Mais ils n'avaient certainement pas prévu que nous nous trouverions mêlés à d'autres voyageurs, hommes et femmes, assez nombreux. J'essayai d'entrer dans une cabine réservée aux dames, mais les deux ou trois les plus proches portaient la petite indication "occupé" et j'en fus réduit à utiliser un urinoir, à côté d'un gros monsieur.

Un policier nous demanda de nous presser et c'est ainsi, hélas! que je retrouvai le quai. Son collègue récupéra les quelques retardataires et bientôt les portières se fermèrent et, sur le coup de sifflet traditionnel le train repartit.

Il n'avait pas roulé dix minutes que les "accompagnateurs" s'aperçurent qu'un lycéen manquait à l'appel. Fernand avait réussi là où j'avais échoué. Je me consolai en pensant d'une part qu'il était tiré d'affaire, et d'autre part que nous n'irions pas loin, les Alliés, après la réussite du débarquement, ne mettant sûrement pas longtemps à vaincre l'Allemagne. Cette prévision devait par la suite, comme on le sait, se révéler comme un pur fantasme bien loin de la dure réalité.

Que devint donc Fernand Nicod? Je ne l'appris, grâce à mon épouse Louisette et mes beaux-parents, qu'assez longtemps après mon retour de Haute-Silésie.

Fernand eut quelques difficultés à sortir de la gare, car, bien sûr, il ne possédait pas de billet. Ayant échappé à la vigilance de l'agent chargé du contrôle, il prit l'itinéraire que je lui avais décrit: rue Gambetta et, à gauche, quai Lamartine, pour lui permettre de longer la Saône. Mais soudain, à faible distance du pont, il découvrit que l'entrée de celui-ci était gardée par des Miliciens. Après une légère hésitation, il abandonna l'idée de faire demi-tour, son geste risquant de le rendre suspect. Il s'avança donc, et s'adressant aux Miliciens, leur dit qu'il était convoqué à la gendarmerie de Saint-Laurent.

L'un d'eux lui répondit que Saint-Laurent-lès-Mâcon n'était pas un quartier mais une commune située de l'autre côté de la Saône et, qu'il devait donc emprunter le pont. Ce qu'il fit, après avoir très poliment remercié son interlocuteur.

Se présentant à la gendarmerie, il fut mis en confiance par un collègue de Monsieur Millet, ce dernier étant absent. Le gendarme le conduisit, sous sa protection... chez un photographe de Mâcon. On devine pourquoi.

Dans l'après-midi Fernand, après une marche de 5 km le long de la Saône, était accueilli à Vésines par des hôtes quelque peu surpris. Le récit qu'il leur fit ne les rassura pas particulièrement sur mon sort.

Fernand Nicod, élève interne, avait à Bourg des correspondants qui l'accueillaient le jeudi et les jours de congé. De quelle famille s'agissait-il? Arnaud ou Deflandre, peu importe. Malgré les difficultés de communication de l'époque, ils furent avertis.

En tout état de cause, un beau jour, trois jeunes cyclistes de Bourg débarquèrent à Vésines. Tous trois étaient lycéens: Jeanne Duchâtel et Paul Arnaud, sœur et fils de Madame Arnaud, et Deflandre, de ma promotion. Un plan fut évidemment élaboré.

Ce fut une dizaine de jours après son arrivée que Fernand, muni d'une petite somme et des papiers nécessaires, quittait ses hôtes. Louisette l'accompagna à Mâcon. Tous deux déposèrent leurs vélos en lieu sûr, près de la gare. Elle tint à vérifier qu'au guichet son compagnon avait pu prendre son billet pour la destination prévue, en direction du nord.

Ainsi prit fin l'évasion de Fernand Nicod.

Par la suite, il ne manqua pas d'exprimer sa reconnaissance, à moi-même bien sûr, mais aussi aux gendarmes de Saint-Laurent, à la famille Jaget; il eut également, m'a-t-il dit d'un air amusé, une pensée spéciale pour les Miliciens qui lui avaient fait franchir le pont de la liberté.

François RABUEL, janvier 2007