Conférence du 22 septembre 1999

LA SECTION ATTERRISSAGES PARACHUTAGES

Jean TRIOMPHE

SOMMAIRE

Avant-propos par Georges MARTIN septembre 2003

Conférence septembre 1999

Comment fonctionnait notre service ?

Comment étaient organisées ces opérations ?

Combien avons-nous fait d'opérations ?

Que faisions-nous de l'argent envoyé par Londres ?

Avant-propos

La conférence de Jean Triomphe devant les lycéens le 22 septembre 1999 est un témoignage exceptionnel sur les Réseaux Action de la France combattante (réseaux ultra- secrets).

Le 17 juin 1940, De Gaulle s'envole pour Londres dans l'avion du général Speers, chef de la mission anglaise de liaison. Le 18, sur les ondes de la B.B.C., il lance son appel historique appelant à la continuation de la lutte. Le 23, le Gouvernement britannique reconnaît le Comité national français que De Gaulle venait de former.

Encore fallait-il mettre sur pied les structures adéquates. Les 2ème et 3ème Bureaux furent confiés à un jeune capitaine du Génie, André Dewavrin, dont le pseudo sera plus tard "Passy", qui constitueront le B.C.R.A., Bureau Central de Renseignement et d'Action.

Il fallait savoir ce qui se passait en France. Comment s'infiltrer, se déplacer clandestinement. Comment aider, organiser ceux qui en France refusaient la collaboration et voulaient continuer le combat. Ce fut le rôle dévolu aux Réseaux Action de la France Combattante , dans le cadre du S.O.E. (Special Operations Executive) britannique, rôle qui prit de plus en plus d'importance au fur et à mesure de l 'évolution des événements.

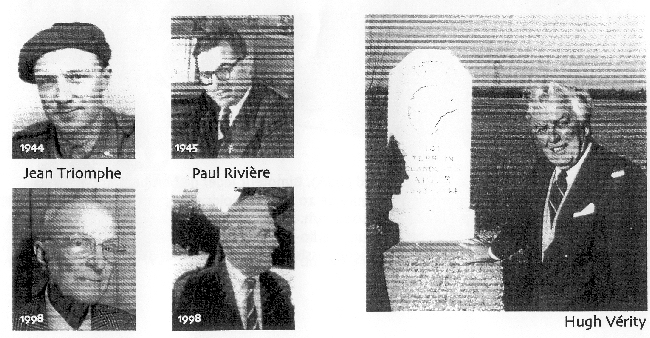

Il fallait aussi à ces réseaux un instrument technique pour acheminer les agents, les matériels , dans les territoires sous le joug de l'ennemi. Il y eut d'abord, en 1940, pour la Zone Sud, dite libre, le S.O.A.M. - Service des opérations aériennes et maritimes -. À la suite de nombreuses arrestations, la Gestapo toujours très active connaissait trop ce service. Par mesure de sécurité, en avril 1943, le S.O.A.M. devenait le C.O.P.A., Centre d'Opérations de Parachutages et d'Atterrissages dont Bruno Larat (pseudo "Luc") était le responsable. Ce dernier fut arrêté le 21 juin 1943 à Caluire en même temps que Jean Moulin. La Gestapo ayant découvert son P.C., sa boîte aux lettres, s'empara de nombreux documents. De nouveau, pour des raisons de sécurité, le C.O.P.A. devint la S.A.P. -Section des Atterrissages et Parachutages-. Elle fut confiée à Paul Rivière (dernier pseudo "Charles-Henri") basé à Lyon, chargé de coordonner toutes les actions des régions de Zone Sud et de diriger effectivement R-1, c'est-à-dire Rhône-Alpes, jusqu'à la Libération. Son bras droit était Jean Triomphe.

Les cinq terrains d' atterrissages de R-1 furent très sollicités. Au total, les opérations ont permis l'entrée en France d'une soixantaine d'agents et de responsables politiques des mouvements de Résistance. Une centaine de personnes: agents des réseaux Action, aviateurs alliés rescapés des crashes, militaires ou hommes politiques, ont embarqué pour Londres sur ces terrains. Ainsi, De Lattre de Tassigny, Vincent Auriol qui deviendra le premier Président de la Quatrième République, Henri Queuille, Albert Gazier, Emmanuel d'Astier de la Vigerie, André Le Troquer, Jacques Chaban-Delmas, Maurice Bourges-Maunoury, François de Menthon, Daniel Mayer, Christian Pineau, les Aubrac, René Farjon, Claudius Petit, Jean-Pierre Lévy, furent de ces voyages. Chacune de ces opérations était un véritable exploit et un pilote anglais, Hugh Verity, s'y est particulièrement illustré. Il reviendra souvent dans l'Ain après la guerre pour retrouver ses compagnons d'armes. On n' imagine pas toujours combien on doit à cette poignée de femmes et d'hommes de la S.A.P., agissant dans la plus stricte clandestinité, et dont dépendait la vie de centaines d'autres (car ils connaissaient aussi les responsables au sol des terrains en question).

On compte aussi à l'actif de la Section environ 220 opérations de parachutages sur R-1 dont plus de 160 pour la seule année 1944. C'est dans ce domaine que s'est illustré Jean Triomphe.

Après la guerre, les survivants ont constitué une Amicale des Réseaux Action de la France combattante, amicale qui éditait un bulletin intérieur "Gens de la lune", clin d'œil à leurs activités passées.

L'un de leurs derniers congrès s'est tenu à Bourg-en-Bresse les 23-24 juin 1998. Ça a été l'occasion pour ces vétérans, qu'avait rejoint une importante délégation britannique parmi lesquels Hugh Verity, d'effectuer un pèlerinage sur les terrains "Aigle" (Manziat), "Orion" (Bletterans) ainsi qu'à Chougeat et Nantua, hauts lieux des Maquis de l'Ain.

Ses rangs s'éclaircissant au fil des ans, cette Amicale s'est dissoute en février 2003.

Georges Martin Septembre 2003.

Sources:

"Les réseaux action de la France combattante (1940-1944)". Ouvrage couronné par l'Académie française. (épuisé, introuvable).

Gens de la lune. Bulletin de l'amicale.

Fonds des archives de Geneviève et Paul Rivière. Cahiers des archives.N° 1. du C.H.R.D. de Lyon.

"Nous atterrissions la nuit ". Hugh Verity (épuisé, introuvable)

La conférence

Ouvrant la séance, Georges Martin présente le conférencier.

Jean Triomphe, mon ami.

Jean Triomphe est né le 29 octobre 1913 à Roanne, deuxième de quatre enfants d'une famille d'enseignants, le père étant professeur au Lycée de la ville. En 1934 il est admis à l'École normale supérieure de la Rue d'Ulm. Son directeur observant ses aptitudes pour les langues (il maîtrisait déjà parfaitement l'allemand) lui conseilla de se mettre au russe. Il effectua un stage linguistique à Moscou en 1936, ce qui était exceptionnel à l'époque... Agrégé de lettres en 1937, il poursuivait des études dès 1938 à l'Institut des langues orientales. Là encore, il fut remarqué et l'Académie française lui attribua une bourse de la Fondation Thiers pour travailler sur une thèse consacrée à Bielinski (1811-1848) le père de la pensée critique et esthétique progressiste russe au XIXème siècle.

Officier de réserve, mobilisé en 1939, il parvint à traverser les colonnes allemandes envahissant le territoire, en juin 1940, depuis la Lauter (rivière frontière avec l'Allemagne, au nord de l'Alsace) jusqu'à Roanne. Démobilisé il remontait à Paris.

Là, il prenait contact tout à fait anarchiquement avec des intellectuels qui entamaient la Résistance. Il fut d'abord désigné pour s'occuper du soutien aux familles de citoyens anglais, civils surpris par la débâcle, que les Allemands avaient regroupés à Saint-Denis, près de Paris. Puis il fut chargé d'apporter son aide aux premiers prisonniers de la Résistance universitaire internés à Fresnes.

Petit à petit, il lui fut demandé de s'engager plus loin. Comme il était déjà un spécialiste de la langue russe, il sollicita son affectation d'accompagnateur de Normandie-Niemen, qui était seulement Normandie à l'époque, régiment de chasse d'aviation que De Gaulle a envoyé sur le front russe et qui est devenu Niemen pour son rôle joue lors du franchissement de ce fleuve lors des offensives soviétiques sur le front de l'Est . Mais ce vœu ne fut pas exaucé.

Il faut rappeler que les hautes sphères de la Résistance étaient quelque chose de difficile à pénétrer. Pendant plusieurs mois, Jean Triomphe fut soumis aux enquêtes , debriefings, etc... pour être enfin admis. Il était à ce moment à Lyon. Il devait rencontrer Jean Moulin le 22 juin 1943. Le rendez-vous était fixé. Mais le 21 juin, Jean Moulin et plusieurs hauts dirigeants de la Résistance étaient arrêtés à Caluire. Parmi eux, Bruno Larat, responsable de la SAP (Section des Atterrissages et Parachutages). On a alors demandé à Jean Triomphe de prendre cette responsabilité auprès de Paul Rivière (dit Charles- Henri) qui, revenu en catastrophe de Londres où il était en stage de formation spéciale, était le grand patron de la SAP, non seulement sur R-1 (c'est à dire la Région Rhône-Alpes) mais aussi sur toute la zone «non occupée». Jean a œuvré beaucoup dans notre département et c'est ce qu'il va vous raconter: ce qu'était la SAP, comment ça se passait...

Après la guerre, il a été attaché de presse à l'Ambassade de France à Moscou pendant deux ans. Il n'y est pas resté parce qu'à cette époque si on avait admis dans la diplomatie des gens n'ayant pas eu la formation spécifique, d'un seul coup le Ministère est revenu sur cette disposition. C'est pourquoi, abandonnant les fonctions diplomatiques, il a repris l'enseignement. Il est l'auteur de manuels de russe, d'un dictionnaire Français-Russe et il travaille actuellement sur le Russe-Français. J'ai déjà dit qu'il était mon ami. Nous nous sommes rencontrés dans les années soixante et avons travaillé ensemble au sein de l'Association France-URSS, notamment pour l'organisation de stages de langue russe, et nous avons conservé des liens très intimes.

Jean Triomphe est Médaillé de la Résistance et Officier de la Légion d'honneur. Il avait été proposé pour être nommé Compagnon de la Libération, mais son dossier a été bloqué lorsqu'on a su qu'il était entré au Parti Communiste Français. Une telle discrimination n'était pas rare à l'époque et l'on connaît des Compagnons de la Libération qui en ont beaucoup moins fait que lui... Bref...

Il est également Officier dans l'ordre des Palmes académiques. Enfin il est titulaire de la Médaille Pouchkine, le plus haute distinction soviétique pour services rendus dans la diffusion de la langue russe.

Il va vous raconter son parcours dans les cercles dirigeants de la Résistance, alors que nous, en bas, nous en étions les fantassins .

Je lui passe la parole.

Mes chers amis,

je ne vous cacherai pas que je suis un peu ému car il y a bien plus de trente ans que je ne me suis pas trouvé face à un auditoire aussi nombreux.

J'ai été personnellement amené à diriger la SAP, qui était la Section Atterrissages et Parachutages de la France combattante, depuis juin 1943 jusqu'à la Libération, c'est à dire plus d'un an.

Qu'était ce service?

Au début, dès 1940, il y a eu, et c’était absolument nécessaire aussi bien pour les Français, qui étaient dans la Résistance ici que pour les Anglais qui essayaient de superviser, d'organiser tout ça , péniblement , comme vous pouvez l'imaginer. Les débuts de la France libre à Londres ont été particulièrement difficiles. Dès 1940, il y a eu des opérations de parachutage.

Comment cela se passait?

Il s'agissait de parachutages " blind " (aveugles). Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour les recevoir. On savait qu'il y avait des gens qui voulaient continuer la lutte, mais on ne savait pas à qui s'adresser. On envoyait des gens dans un secteur de France qu'en général ils connaissaient bien, et qui, en arrivant au sol, pouvaient arriver à se débrouiller, à se retrouver, et parvenir à établir un contact en pays connu. C'est même comme ça que Jean Moulin a atterri pour la première fois en France. Il a atterri dans le midi, dans son pays, un endroit qu'il connaissait bien.

Dans les premiers parachutages de 1940, les gens arrivaient à proximité de lieux qu'ils connaissaient. Mais comment faire, tout seuls, avec un matériel la plupart du temps inexistant. Certains étaient partis avec un appareil radio qui s'était brisé en tombant... Ils n'avaient rien... Le premier qui était arrivé en France n'avait que deux pigeons voyageurs qui sont bien rentrés à Londres, signalant la bonne réussite, mais dans de telles conditions qu'il a fallu trois jours pour déchiffrer le message qu'il envoyait parce que, premièrement, ceux qui avaient récupéré les pigeons n'avaient pas le droit d'ouvrir les messages et deuxièmement, à qui les faire parvenir?... Bref, cet agent a réussi à reprendre le contact avec Londres et, finalement , il a pu regagner l'Angleterre par une opération maritime. Car avant la SAP, il y avait eu la SOAM, la Section des opérations aériennes et maritimes, notamment en direction de la Bretagne, avec des vedettes rapides ou des sous-marins anglais qui venaient à proximité du rivage pour recueillir les gens qui partaient. Ces opérations ont duré deux ans, en général avec succès, une ou deux seulement ayant mal fini ce qui était un peu inévitable.

Comment fonctionnait notre service?

Nous avions pour mission de mettre sur pied tout un réseau de terrains de parachutage ou d'atterrissage, totalement différents les uns des autres. Un terrain de parachutage était un terrain un peu dégagé, accessible pour un camion afin d'emmener le matériel parachuté, à l'écart des maisons, des lignes électriques. Ces terrains étaient nombreux sur R-1, c'est-à-dire les huit départements de Rhône-Alpes, plus les parties du Jura et de Saône-et-Loire au sud de la ligne de démarcation. Pour les atterrissages, il fallait de vastes terrains, sans lignes à haute tension, sans accidents du sol (le moindre fossé, la moindre bosse, pouvaient être dangereux), que les approches soient dégagées. Il est arrivé que des avions rentrent en Angleterre avec des morceaux de branches de peupliers ou de frênes accrochés lors des approches ou des décollages des lieux où ils avaient atterri. Il fallait pouvoir baliser une piste de 600 mètres pour les petits avions et de plus de 1 kilomètre pour les gros. Ce n’est pas partout qu'on peut trouver des terrains bien plats et au sol assez ferme pour éviter les enlisements - ce qui s'est produit plusieurs fois-, et qui était un drame, sinon une catastrophe.

Sur tout R-1 , nous n'avions de terrains d'atterrissage que dans l'Ain et le Jura, alors que nous avions validé quelques 300 terrains de parachutage. Il y en avait deux dans le Jura, assez proches de Lons-le-Saunier, dont le plus important "Orion" près de Bletterans a connu des opérations capitales dont l'exfiltration du couple Aubrac que Lucie a raconté dans son livre « Ils partiront dans l'ivresse ». Quatre dans l'Ain: trois dans "la prairie" des bords de Saône,"Marguerite" à Feillens , "Aigle" à Manziat et "Junot" à Sermoyer, plus un à Saint-Vulbas "Figue", dans la Plaine de l'Ain.

Les avions qui atterrissaient étaient de deux types: le Lysander, de deux tonnes, pas armé, places pour deux passagers, quatre très exceptionnellement s'entassant les uns sur les autres.

L'autre l'Hudson, petit bombardier bimoteur qui pouvait contenir dix personnes dans des conditions sommaires: assis par terre sur le plancher.

Pour ces opérations, il fallait avoir été formé à Londres. J'aurais dû y aller, mais avec l'accélération des événements et, compte-tenu de la durée de ces stages, je suis resté à mon poste. C'est ainsi que pour R-1, seul Charles-Henri (notre chef Paul Rivière) était habilité. Ce qui n'a pas empêché qu'à la suite de l'embourbement de l'Hudson qui a rammené les Aubrac il a failli passer au Conseil de guerre. Il aurait dû signaler que le terrain n'était pas utilisable. Or quatre jours avant, il l'était parfaitement et il ne pouvait pas prévoir sa si rapide modification.

Comment étaient organisées ces opérations?

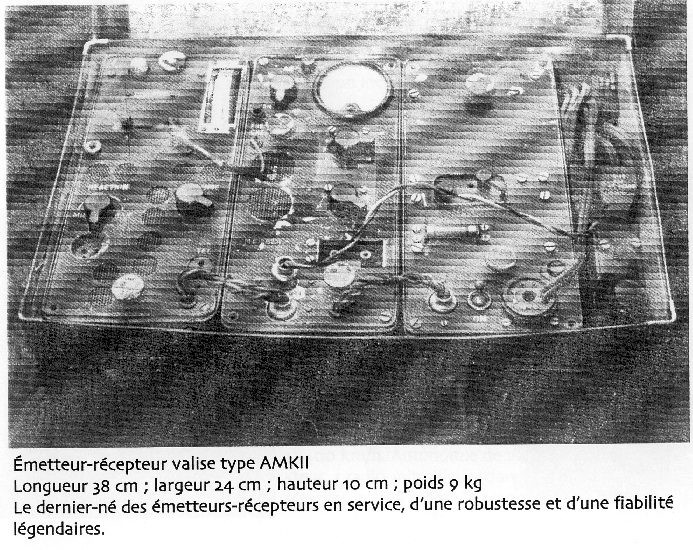

Lorsque nous avions détecté les terrains, nous les transmettions à Londres par radio, messages chiffrés. Nous avions des opérateurs radio qui travaillaient dans des conditions très dangereuses. Nous en avons perdu deux dont un tué en pleine transmission de messages pour Londres, il avait été détecté par les services allemands de goniomètrie qui étaient très efficaces. De son côté, Londres nous envoyait tous les soirs ce qu'on appelait des messages personnels. Il s'agissait de phrases qui n'avaient aucun sens, parfois absurdes comme "La valse sera dansée quitte à télégraphier à Bérénice", "Je n'ai plus de tickets", "Louise a des doigts de fée", "L'ours mal léché" etc... Pour nous chacun avait un sens . Cela voulait dire qu'une opération aurait lieu sur tel ou tel terrain... Pas seulement pour nous, mais aussi pour le responsable local de chacun des terrains. Car pour chacun il avait fallu mettre sur pied des équipes de réception, de ramassage...

Le chef de chacune de ces équipes connaissait lui aussi le message correspondant à son terrain et était à même, en l'absence d'un responsable régional, de mener à bien telle ou telle opération . En principe, il n'avait pas le droit d'assurer un atterrissage. Mais il nous a fallu mettre de l'eau dans notre vin quand il est apparu que le déplacement d'un régional était impossible. C'est ainsi, alors que je n’en avais pas le droit, que j'ai assuré une opération sur Junot, opération à laquelle ont participé deux de nos amis ici présents (Nota :Raymond Jacquet et René Pariset ) qui faisaient partie des équipes au sol de sécurité de l'opération.

En général, les choses se passaient bien parce que la préparation était bonne et toutes les précautions prises. Par exemple, pour l'opération dont je viens de parler qui a eu lieu fin août 1944, c'est-à-dire peu de jours avant la Libération, il y avait plus de cent personnes pour assurer la sécurité. Toutes les routes aux alentours étaient barrées par des maquisards ou des gens des équipes locales armés jusqu'aux dents. Personne ne pouvait passer.

Il fallait également que ces opérations soient faites très rapidement. Nous estimions que pour un atterrissage, il ne fallait pas que ça dure plus de cinq minutes car nous estimions que vingt minutes après les Allemands pouvaient être sur le terrain. Parce que, naturellement, un avion qui tournait au dessus de la Saône, autour de Mâcon, à basse altitude avant d'atterrir, était repéré par les Allemands qui connaissaient plus ou moins l'existence des champs d'atterrissage et pouvaient rapidement barrer les routes à proximité. Vingt minutes, c'était l'extrême limite de la sécurité.

Par contre, sur le terrain "Figue", il n'y avait pas de sécurité. On menait l'opération à deux, venant de Lyon, sur ce terrain que les Allemands utilisaient de temps en temps, lorsque l'aérodrome de Bron était attaqué par les Américains en 1944. Une fois, c'est le paysan complice propriétaire du terrain, Monsieur Barbachou, qui avait entendu le message, qui savait que l'atterrissage était pour le soir (entre minuit et deux heures du matin) qui a assuré l'opération tout seul! Mais figurez-vous que l’un des deux avions n'a pas pu repartir. Le moteur avait calé. En général les avions n'arrêtaient pas leur moteur, par précaution, parce qu'une fois chaud, il a parfois du mal à redémarrer . À cent cinquante mètres de la maison, il est vrai très isolée. Avec le pilote ils ont décidé de brûler l'appareil. Le lendemain, Bourbachou est allé dire aux gendarmes de Lagnieu: "Venez voir, il y a un avion brûlé dans mon champ!" Ça n'a pas eu de conséquences pour lui. Mais nous avons alors considéré, c'est le cas de dire, que le terrain était brûlé et nous ne l'avons plus utilisé.

En général, ces opérations se passaient bien, mais on a souvent frôlé la catastrophe. Vous avez entendu parler des Aubrac, de Lucie Aubrac et de son mari. Ils devaient partir d'Orion près de Bletterans. L'Hudson s'était enlisé. Le terrain ordinairement très bon par temps sec s'était détrempé. Les roues de l'appareil s'étaient enfoncées jusqu'au moyeu. Impossible de décoller. Ils ont bataillé jusqu'à 2 h 1/2 du matin. Ils y sont enfin arrivés grâce à la population du village voisin de Villevieux, y compris les gendarmes, mettant des fascines, attelant des bœufs devant, tout le monde poussant derrière. L'avion dégagé, le pilote n'a voulu embarquer que les Aubrac, le père, la mère et leur petit garçon. Lucie était enceinte de son second enfant dont elle a accouché juste après son arrivée à Londres. Le fait que les autres aient dû rester était aussi un drame, huit personnes de passage, même pour une seule nuit, ça ne passe pas inaperçu dans un petit village. Mais tout s'est bien terminé.

C'est une histoire similaire qui était arrivée à De Lattre pour son premier départ manqué du terrain "Aigle" à Manziat. En raison du brouillard, le pilote anglais n'avait pas pu atterrir. Impossible de voir le sol. Il a tourné un moment. Ça ne s'est pas dégagé et il est reparti pour Londres. Nous avions alors 8 passagers sur les bras. Ils ne pouvaient pas rester où ils avaient couché la première nuit, à Pont d'Arcia...Surtout qu'à l'hôtel, le lendemain matin, il est venu un marinier qui a dit: "Y a un avion qui a tourné. Il paraît qu'il y en a un autre qui va partir pour Londres. Moi j'en suis. Je veux partir". Tête de Charles-Henri : "C'est pas possible, il y a eu des bavardages, c'est une provocation. C'est dangereux, il faut immédiatement faire partir nos gens". Il a fallu leur trouver un autre gîte où ils ont dû passer huit jours à attendre une nouvelle opportunité. Vous voyez tous les problèmes, petits, mais importants que ça posait, quelquefois très difficiles à résoudre. En l'occurrence, ils ont logé à Pont de Vaux, à l'Hôtel du Raisin, et cette fois aussi ça s'est bien terminé.

Une autre fois, nous avions une opération d'atterrissage sur "Figue", en mai ou juin 1944, je ne me souviens plus très bien la date. Nous attendions deux Lysanders. L'opération avait été signalée par les messages traditionnels. Au passage, précisons que les messages devaient être répétés trois fois. La BBC les passait à 13h15, 19h15 et 21h15. Si le troisième message ne passait pas l'opération était annulée. Nous étions trois: la secrétaire de Charles-Henri, (qui deviendra sa femme après la guerre), Geneviève Devillers - pseudo Jannik, l'ancienne secrétaire de Bruno Larat - , un nouveau venu de Londres qui sera chargé par la suite des parachutages du sud de R-1, et moi. Nous étions arrivés avant le couvre-feu. À 21h15 pas de troisième message. Nous voilà chez Barbachou, bien tranquilles, puisque l'opération était annulée, à casser la croûte, saucisson pain blanc, un régal. Sur le coup de minuit, on voulait aller se coucher, coucher à la paille à la grange car il ne pouvait nous loger autrement. On sort, on va se soulager... et on entend des moteurs d'avion. On voit les deux petits avions qu'on a vite reconnus à leur silhouette particulière tourner au dessus du terrain. On était à environ cent-cinquante mètres. On court comme des dingues en faisant les lettres morse du terrain avec la lampe torche. Les avions ont atterri, et sont repartis. Mission accomplie. Tout s'est donc bien passé, mais nous n'avions pas été prévenus ! Nous avons eu comme ça des problèmes avec Londres, des pépins, des erreurs, qu'il fallait assumer au pied levé.

Autre type d'erreur. Lorsqu'au mois de juin 1944, Charles-Henri revenait de Londres avec Bourges-Maunoury, délégué militaire représentant l'armée officielle et De Gaulle pour R-1 (il fut Président du Conseil après la guerre), les échanges de télégrammes avaient fixé l'atterrissage dans la région de Gueugnon en Saône-et-Loire. À la dernière minute, un ultime message fixait le terrain en Haute-Savoie. Impossible de joindre Londres au dernier moment. Alors le responsable de Saône-et-Loire, mon ami Robert Guyon, et la secrétaire de Charles-Henri sont allés sur le terrain de Gueugnon - où ils ont effectivement réceptionné les passagers - et moi je me suis précipité en Savoie. Nous étions sûrs qu'il s'agissait d'une erreur, mais je ne pouvais pas ne pas y aller.

Nous aussi nous n'étions pas exempts de manquements. Parfois on n’avait pas entendu le message car le brouillage des Allemands ne nous avait pas permis de bien le capter. Il est arrivé ainsi, alors que l'avion venait, que personne n’était là pour les signaux de réception... alors il repartait.

Parmi les opérations manquées, il y en a eu une particulièrement dramatique. Pour ma part j'en fais porter la responsabilité au représentant de notre service pour la Drôme. Elle devait avoir lieu en Ardèche près du Gerbier de Jonc, en plein hiver. Le message passe, tout va bien. Je ne sais pourquoi il ne pouvait pas assurer personnellement cette opération qui, en tout état de cause, pour des raisons matérielles, n'était plus possible sur le terrain prévu. Sans nous en avertir, il a décidé de faire l'opération sur un terrain de l'autre côté du Rhône, pas très loin de Livron. Or le Rhône était l'un des points de repère - comme les autres fleuves et les lacs - pour les pilotes qui se guidaient sur eux. Ainsi les avions entraient en France du côté de Cabourg, passaient au dessus de la Loire du côté de Blois qu'ils reconnaissaient au clair de lune grâce à une île caractéristique du fleuve. De là, ils se repéraient sur le cours de la Saône, puis du Rhône. Donc cette nuit-là, l'avion est venu et est allé sur le premier terrain près du Gerbier de Jonc. À l'époque nous possédions un appareil de radio-guidage permettant de capter les avions dans un rayon de cinquante kilomètres. L'avion était "attiré" par cet appareil qui s'appelait Eureka.

Notre homme avait mis cet appareil sur le second terrain, de l'autre côté du Rhône en se disant que l'avion allait le capter et venir directement sur lui. Mais, en tournant vers le Gerbier de Jonc, l'avion a heurté la montagne. Tout le monde est mort, brûlé, sauf un, miraculé, qui est décédé beaucoup plus tard et dont les cendres ont rejoint celles des autres, à l'endroit où avait eu lieu le crash.

Un autre aspect, absolument essentiel de notre mission, était d'assurer la sécurité la plus totale.

Nous étions un service ultra-secret. Londres - c'est à dire les services de la France combattante - nous avait interdit tout un tas de choses que pouvaient se permettre les Maquis ou d'autres organisations de résistance. Par exemple il nous était interdit d'aller "faire" une banque, même d'aller voler de l'essence dans une station, ce dont ne se privaient pas les maquisards, sans beaucoup de risques d'ailleurs. Londres disait: "Vous ne pouvez pas risquer de vous faire prendre avec les responsabilités que vous avez, avec le nombre de choses que vous savez, vous ne pouvez pas risquer de vous faire prendre pour des bêtises pareilles". Ça aurait pourtant pu, parfois, nous aider. Ainsi j'ai dû acheter de l'essence jusqu'à 100 F le litre, ce qui était une somme considérable à l'époque. Elle était fabriquée par des chimistes, en laboratoire, qui prenaient leur bénéfice, mais pas tellement, car ça leur revenait énormément cher.

Nous ne nous connaissions pas les uns les autres. Dans le service il n'y avait que Charles-Henri qui avait su mon nom. Et comme les consignes étaient aussi d'oublier, je suis persuadé qu'il ne s'en souvenait même plus. Nous nous connaissions par nos pseudos, dont nous changions. J'ai d'abord été "Édile" - d'autres s'appelaient "Député", "Sénateur", ou encore des titres de noblesse "Marquis", "Duc", etc… Pour R-1, après "Édile", je me suis appelé "Madame Antoine" et enfin "Paulette". C'est surtout sous ce dernier pseudo que j'ai été connu et que je suis encore interpellé par les anciens. Cet anonymat était le b.a.-ba du métier.

Par ailleurs, éviter de fréquenter les gens dont nous n'avions pas besoin. Souvent nous étions appelés à participer à des réunions à l'échelon régional ou départemental; nous étions aussi en rapport avec les Maquis auxquels nous attribuions les armes reçues; nous recevions et orientions des saboteurs etc... Nous avions la consigne d'aller le moins possible aux réunions, de rencontrer le moins possible de gens. Si vous avez besoin de prendre des contacts, adressez-vous au Service. Ne les fréquentez pas. Ne fréquentez surtout pas les gens de l'Intelligence Service - il y avait parallèlement à nous des agents anglais qui avaient recruté des Français pour assurer aussi des opérations de parachutage pour des groupes dépendant d'eux -. Nous avions l'ordre formel de ne pas entrer en contact avec eux. Nous en connaissions, bien sûr, et vers la fin, leurs liaisons étant rompues, j'ai moi-même envoyé pour eux des télégrammes pour Londres. Mais nous étions très stricts. J'ai eu une de mes agents de liaison, une jeune fille très sympathique, qui avait très bien travaillé avec nous, et qui me dit un beau jour qu'elle était en rapport avec des représentants de l'Intelligence Service. Je lui ai alors dit: "Écoute ma petite, c'est fini, on ne veut plus te voir. On va te donner un peu d'argent. Va travailler avec eux si tu veux, mais avec nous, c'est fini, plus de contacts". Bien nous en a pris car un mois après elle a été arrêtée par la Gestapo. Je ne sais pas si c'est à cause de l'Intelligence Service. Mais nous estimions pour les avoir vu à l’œuvre qu'ils n'étaient pas assez sérieux, du point de vue de la sécurité.

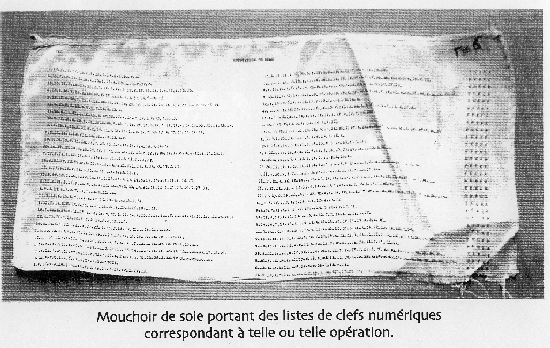

Toujours à propos de la sécurité, j'avais en charge les messages des 300 terrains dont j'ai parlé. J'avais chiffré les coordonnées de chacun d'eux avec l'aide d'un de mes camarades matheux, tellement compliqué qu'aujourd'hui je ne sais plus les déchiffrer...

À l'époque nous ne pouvions le faire sans un petit pense-bête, avec un petit dessin sur la base du jeu d'échec. Ça ne représentait pas un bien grand volume. (Il montre un document impossible à représenter ici). J'ai aussi ici la centaine de documents que j'ai échangés avec Londres après le débarquement. À ce moment j'ai eu mon radio personnel et mon propre indicatif à Londres. Avant tout message très important, Londres passait l'indicatif du responsable régional concerné. Celui de Charles-Henri était "De carnaval à Mardi-Gras". Moi c'était "De l'artichaud à son cœur". Que faire de tout ça chez moi? Au Maquis j'étais tranquille, mais chez moi à Lyon? Des gars de notre bande m'ont organisé toute une série de caches. Ainsi, sous ma machine à écrire, il y avait une petite tablette de bois. Cette tablette était creuse et il suffisait d'enlever la moulure du tour pour découvrir une cachette propre à camoufler certains documents. Plus important: une planche à hacher, vous savez comme on en avait autrefois, très épaisse, creuse elle aussi, elle pouvait recevoir un petit revolver. J'avais également un petit meuble dont les moulures du tour dégageaient trois petites caches qui pouvaient contenir pas mal de papiers. J'avais aussi tout le matériel pour fabriquer des faux papiers dont j'ai gardé certains: fausses cartes d'alimentation, des livrets militaires, etc... J'estimais que si j'avais été arrêté par la Gestapo, mes cachettes ne l'auraient pas été longtemps. Mais une visite par un policier non averti, non soupçonneux, n'aurait rien donné. J'ai fait l'experience avec des collègues, ils n’ont pas réussi à trouver.

C'est aussi pour des raisons de sécurité que, les opérations de parachutage à peine achevées, la nuit même nous rentrions à Lyon ou bien nous nous planquions dans un endroit sûr. On ne restait pas sur place. Il appartenait au responsable au sol du terrain de répartir les armes, les explosifs et autres objets selon nos directives. Ce qui n'allait pas toujours sans problèmes car il faut savoir, sans entrer dans les détails, ce qui serait trop compliqué, qu'il y avait des groupes avec des affinités politiques plus ou moins marquées. Chacun était jaloux de ses privilèges, et quelques fois même essayait de s'emparer de ce que les autres avaient reçu. Les seules fois où nous restions quelque peu sur place, c'est lorsqu'étaient annoncés des containers nous étant destinés, surtout ceux contenant de l'argent. Ils étaient marqués spécialement. Il nous fallait les reconnaître, les vider et emporter leur contenu.

Bien entendu toutes ces activités n'étaient pas sans risques importants. Je vais vous raconter une histoire personnelle qui s'est passée dans l'Ain. Dans la nuit du 4 au 5 février 1944, je suis allé diriger une opération au dessus d'Artemare, sur le plateau, dans la neige jusqu'à mi-cuisses, à attendre 3 avions pour un parachutage. Avec l'aide de notre appareil de radio-guidage les avions sont venus tourner au-dessus de nous. Mais il y avait une tempête de neige épouvantable et malgré les grands feux que nous avions allumés dans la forêt, ils n’ont rien vu. Ils sont repartis... Londres nous a appris par la suite que l'un d'eux avait parachuté dans l'Yonne sans que l'on puisse savoir qui avait pu récupérer le matériel. Le troisième s'est écrasé dans la montagne au-dessus d'Hauteville. L'équipage était canadien. Une stèle en pleine forêt rappelle cet événement dramatique. Que s'est-il passé par la suite? J' avais assuré cette mission avec le responsable départemental de la SAP qui était Paul Débat, de Don, près d'Artemare. Un jeune à peine plus vieux que vous, quelque 21 ans. Un garçon tout a fait remarquable. Au retour nous sommes rentrés chez lui avec notre appareil que l'on a bien camouflé, puis on est allé se coucher vers les 3-4 heures du matin. À 5 heures, on nous a réveillés: "Il y a des Allemands partout ils attaquent le Maquis". Nous étions tranquilles a la maison, mais que faire? Charles-Henri m'avait averti au départ que si l'opération échouait, elle serait renouvelée cinq jours après. Il fallait donc rejoindre Lyon le plus vite possible pour dire à Londres d'annuler tout, les Allemands risquant de mettre la main sur un matériel précieux. Je me suis porté volontaire en pensant que ma connaissance de la langue allemande me permettrait de passer plus facilement. Alors Madame Débat mère a fait comme si j'étais venu au ravitaillement, ce qui était courant à l'époque. Mon sac à dos rempli de légumes, d'une livre de beurre, d' un saucisson, que sais je encore, me voilà parti à pied de Don à la gare d'Artemare distante d'environ deux kilomètres cinq cents. Sur cette distance, j'ai dû franchir au moins quatre barrages allemands, mais au cinquième, à l'entrée de la gare, j'ai eu beau expliquer que je rentrais à Lyon, ils m'ont arrêté et emmené au café voisin. Là ils m'ont déshabillé complètement, étonnés que je porte 5000 francs sur moi - car je n'avais pas pensé à m'en débarrasser - ce qui était une somme importante. La fouille terminée, chargé dans un camion, j’ai été transféré à Virieu-le-Grand et enfermé à l'école où se trouvaient déjà une cinquantaine d'hommes. C'étaient des gens qui circulaient dans les rues et qu'ils arrêtaient systématiquement. Le lendemain ce furent les interrogatoires, en commençant par les plus vieux. Nous étions entre les mains de la Gestapo, le Sicherheits-Dienst , le Service de sécurité... Des militaires en uniformes noirs frappés de la tête de mort . Comme j'aidais les gens au fur et à mesure grâce à ma connaissance de l'allemand , je suis passé le dernier. Me voilà donc devant deux hommes constituant comme un tribunal: un officier supérieur, un obersturmführer, et son interprète. Tout se passe en Allemand. Interrogatoire d'identité. Or j'avais sur moi mes vrais papiers, avec mon adresse exacte, pour ainsi dire entièrement entre leurs mains. Cette formalité achevée s'engage une conversation surréaliste. L'officier me demande: "Dites donc, on arrive d' Italie. On nous avait dit que là-bas tout le monde nous aimait. C'est complètement faux, tout le monde nous déteste. Comment c'est en France? "Un peu gêné par cette question abrupte j'ai rapidement décidé de répondre sur le même ton. "En France il y a un certains nombre de personnes qui collaborent avec vous, qui vous aiment bien, mais la majorité n’attend qu'une chose, c'est que vous rentriez chez vous et que vous nous laissiez tranquilles chez nous". "Ah bon" (il notait tout). "Et que pensez-vous de la Russie? L'Europe ne peut pas vivre sans la Russie. Elle n'a pas assez de céréales, il y a celles de l'Ukraine, on en a besoin, on peut les prendre" - "Oui, mais on peut aussi les acheter, ils nous vendraient le blé qu'ils ont en trop. Ça se faisait avant, ça peut se faire encore" - "Oui, bon". Alors on a parlé un bon moment là-dessus, l'avenir de l'Europe. Peu de temps auparavant j'avais lu un article sur ce sujet dans leur principal journal Das Reich. Un article très intéressant signé du Comte De Kalergis - un nom hongrois - qui était assez connu comme journaliste à cette époque. On en a parlé longuement car lui aussi l'avait lu. "Mais vous parlez bien l'Allemand" - "Oui, pas mal. J' ai traduit un livre de Goethe de l'Allemand en Français qui a été publié il y a deux ans" - "Ah, bon" (il continuait à noter). " Et que faites-vous maintenant ?" - "Je suis boursier de thèse, une thèse de russe sur Bielinski". À ce moment, l'interprète m'interpelle en russe je lui réponds dans la même langue, mais ça n'a pas duré car il parlait mal. Bref, une vraie conversation de salon. Aucune question sur la somme d'argent que j'avais sur moi. Aucune question sur la raison pour laquelle je me trouvais là, ce qui était tout de même bizarre.

Enfin il me demande: "Qu'est-ce que je fais de vous? Je vous libère ou je vous fusille?"- "Écoutez, si c'est moi qui dois choisir, permettez que je n'hésite pas longtemps. Libérez-moi" - "Bon, d'accord". Il ouvre un tiroir du bureau de l'instituteur - tout se passait dans une des classes - en tire un carré de papier et écrit ma libération. C’était un bon de la cantine scolaire au revers duquel il avait écrit: "S.D., Jean Triomphe. Entlass (libéré) signé illisible, Obersturmführer", sans tampon, sans date. Et c'est avec ce chiffon de papier - que je conserve encore précieusement - que j'ai pu me rendre à la gare, en le montrant aux différents barrages. On m'aurait presque fait le salut militaire. Et c'est ainsi que j'ai pu rejoindre Lyon et informer Charles-Henri.

Par la suite j'ai appris que tous les hommes arrêtés âges de moins de trente ans avaient été déportés en camps de concentration. J'avais alors trente ans et trois mois; j'étais le dernier interrogé, et c'est probablement pour ça que l'entretien avait duré si longtemps. Ils avaient fini leur journée en quelque sorte. Vous voyez où la chance pouvait se nicher, à quoi cela pouvait tenir. Et malheureusement il n’en a pas été de même pour Paul Débat. Après mon départ de sa maison, il a voulu rejoindre le Maquis attaqué. Arrêté en chemin par les Allemands, il a été déporté et n’en est pas revenu .

Mais en réalité je m'étais laissé prendre. Je pensais que j'en avais fini avec eux, j'étais tranquille. Mais je n'avais pas réfléchi qu'ils avaient mon adresse et qu'ils avaient sûrement imaginé ne pas en rester là. Trois semaines après je trouve dans ma boîte aux lettres à Lyon une petit papier "Attention, la maison est surveillée", un papier anonyme écrit à la main. Naturellement je n'ai pas attendu et avec mon radio nous sommes partis nous mettre à l'abri dans un Maquis du côté de Cluny... Le plus drôle c'est que dans les jours suivants, dans la même rue, un capitaine de l'armée de Pétain s'appelant comme moi, Jean Triomphe, a été arrêté par les Allemands, longuement interrogé et finalement libéré faute de preuves. Il y a comme ça des coïncidences qui peuvent paraître invraisemblables, et pourtant, dans mon cas, bien réelles.

Pour dire combien quelquefois on pouvait être négligent. Lors de mon arrestation à la gare d'Artemare, emmené au café voisin, mis à poil, j'ai été fouillé au corps et si j'ose dire, sous toutes les coutures. Or j'avais dans ma petite poche gousset une boussole minuscule, mais boussole tout de même, ce qui n'était pas très normal pour un étudiant en thèse de russe. Je l'ai retrouvée en me rhabillant et j'ai alors voulu la faire disparaître. Dans la salle du café, il n'y avait rien, pas un endroit pour la cacher, sinon un billard russe où je l'ai glissée dans un des trous... Je ne sais pas quand elle a pu être retrouvée.

Tout cela pour vous dire les conditions dans lesquelles on travaillait.

Combien avons-nous fait d'opérations ?

Nous ne les notions pas, nous n'écrivions pas, c'était absolument interdit pour des raisons de sécurité. C'est seulement après la guerre que les Anglais m'ont dit que j'avais fait ou supervisé plus de 150 opérations de parachutage sur les 220 en R-1 de juillet 1943 à septembre 1944. C'est quand même pas mal! Une vingtaine dans l'Ain, ce qui représente en gros par avion 600 kg d'explosifs, 80 mitraillettes, 70 fusils avec des milliers de cartouches pour chaque arme, plus de 500 grenades, 200 bombes incendiaires avec en plus de l'équipement, des vêtements, du carburant, des appareils radio, des lampes... Il fallait tout prévoir car dans les Maquis on manquait de beaucoup de choses. Pour ma part j'ai conservé ma lampe torche dont j'ai malheureusement cassé le verre, verre que je n'ai pas pu remplacer car les mesures anglaises sont différentes des nôtres.

Nous recevions aussi de l'argent en quantités ahurissantes. Personnellement j'ai reçu dans l'Ain et en Saône-et-Loire plus de 120 millions. Pour R-1 nous avons reçu près de 400 millions de francs que nous étions chargés de répartir sur toute la zone Sud que supervisait Charles-Henri. Vous imaginez les dangers que cela représentait de confier à un de nos agents de liaison - en général des jeunes filles très courageuses - des enveloppes remplies de millions à porter de Lyon à Marseille, Toulouse ou Clermont-Ferrand! Je me souviens avoir donné à mon agent de liaison, qui était une savoyarde tout à fait remarquable, mission de transporter deux revolvers cachés au fond d'un cabas, couverts par des poireaux et des carottes, comme si elle revenait du marché! Pour ces agents de liaison la sécurité était tout aussi stricte. La mienne a travaillé plus de trois mois avec moi sans savoir ce que nous faisions. Elle transportait ceci ou cela, allait prévenir un tel ou un tel... jusqu'au soir où je lui ai dit: "Ce soir, Elvire - son vrai nom était Éliane Légon - vous venez avec moi". Elle me regarde un peu de travers. Je lui précise: "Nous allons faire une opération de parachutage" - "C'est donc ça qu'on fait!"

Que faisions nous de cet argent ?

Tous les agents de notre service: liaison, responsables départementaux et régionaux, etc..., tous étaient payés de la même façon. Ils recevaient 5000 F par mois ce qui était une somme relativement importante à cette époque - à titre de comparaison j'en touchais 3000 quand j'étais sous-lieutenant en 1940-. Ça permettait de vivre convenablement. En plus tous les frais étaient pris en charge comme par exemple l'essence à 100 francs le litre. Nous possédions une traction avant et une camionnette qui à l'origine fonctionnait par gazogène que nous avions retransformée à essence parce qu'ainsi elle pouvait rouler plus vite. Toutes choses qui nous coûtaient les yeux de la tête. Donc tout cet argent il fallait le transporter un peu partout, souvent très loin à partir du lieu d'atterrissage ce qui était très dangereux, très délicat. Je me souviens d'être rentré une fois à Lyon avec 40 millions dans la voiture. Nous étions trois: Charles-Henri, un chauffeur "Député" et moi... "Député" avait une couverture très solide de la police française qui lui a permis plusieurs fois, arrêté à des barrages allemands, de passer sans difficultés. Mais une telle somme en petites coupures représentait un volume important. L'arrière de la traction était rempli de sacs de billets. Il a fallu inventer un scénario: la police française ("Député") avait arrêté un individu dangereux, c'était moi, menottes aux poignets, étendu sur les sacs de billets . Nous savions que l'entrée dans Lyon était délicate. Il y avait régulièrement un barrage allemand à Crépieu-la-Pape, mais entre midi et midi et demi ces messieurs allaient casser la croûte. On est donc passé à cette heure-là, personne. On se croyait déjà tranquilles. Arrivés au Pont de la Boucle, on voit sur la droite deux types en imperméables qui regardaient dans toutes les directions et quelques trente mètres plus loin deux autres types en imperméables d' allure plutôt louche. Près d'arriver à leur niveau les deux premiers font signe d' arrêter. Pas question de foncer avec ces deux autres plus loin. On s'arrête, mes deux acolytes la main sur la crosse de leurs revolvers camouflés. Et voila l’un des hommes qui dit "Excusez-moi, je suis très pressé, j'ai un train à prendre à Perrache, je suis en retard, je n'y arriverai jamais. Je vous donne cent francs si vous m'y conduisez". Nous avons éclaté d'un rire homérique et "Député" a appuyé sur le champignon...Voila une histoire plutôt amusante de notre vie de clandestins.

J' en aurai encore une dernière. Les Anglais ne manquaient pas d'humour même dans les choses très sérieuses. Ils nous envoyaient des containers pleins des objets dont je vous ai déjà parlé, et un petit manuel de l'usage de tout ça: la manière de faire sauter les rails, de démolir un camion, etc... Je vous lis le quarante et unième et dernier paragraphe : "poudre irritante, genre poil à gratter. Cette poudre se compose de paille de fer pulvérisée et est emballée dans de petits paquets. En saupoudrer une très petite quantité sur les caleçons ou sur l'intérieur du col, de la manche etc... ou sur n'importe quel vêtement entrant en contact avec la peau. Cette substance reste invisible, elle ne peut être enlevée, avec pour résultat qu' on est forcé de se débarrasser du vêtement". Dans un de mes premiers parachutages, c'était dans la région de Tain L'Hermitage, quelle n'avait pas été ma surprise de trouver ces sachets de poil à gratter. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup servi. Pour ma part je ne me voyais pas mettre du poil à gratter dans le caleçon de l'obersturmführer qui m'interrogeait dans cette salle de classe de Virieu-le-Grand.

Voila , je m'en tiendrai à cette dernière anecdote.

Je vous remercie de votre attention.

Précision apportée par René PARISET

René PARISET apprend par M. MORAND de Ceyzeriat, lors de l'assemblée générale de l'A.N.A.C.R. à Tossiat le 19 mai 1990, que le premier parachutage a eu lieu sur la commune de Ceyzériat, à En Bériat, la zone pavillonnaire où il habite aujourd'hui.